Репортаж 24. Наш Герой – старшина пехоты Лобанов Виктор Иванович

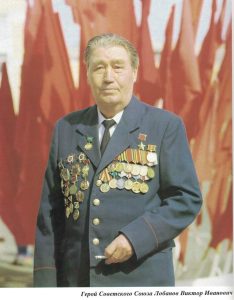

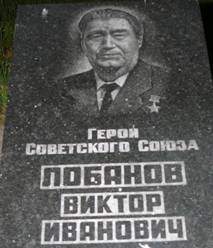

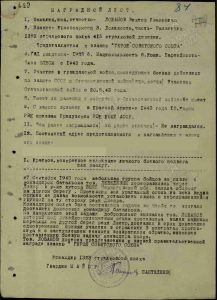

Лобанов Виктор Иванович (1925 — 1996) – разведчик 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, старшина. Герой Советского Союза (1944).

Сентябрь 1943 г. – отличился в битве за Днепр. Переправился через Днепр в районе хутора Змеи Черниговской области Украинской ССР и успешно установил связь с частями на плацдарме, после чего переправился обратно и доставил боевое донесение командованию. Вернувшись на плацдарм, доставил радиостанцию и принял активное участие в обороне захваченных позиций, отразив три вражеские контратаки. Когда из строя выбыл командир группы бойцов, заменил его собой.

Статья Евгения Владимирова «Виктор Лобанов. Герой в 18 лет»

В.И. Лобанов родился 14 февраля 1925 г. в с. Спаспоруб Прилузского района Республики Коми. Работал сначала в колхозе, затем техником в конторе связи. В ноябре 1942 г. был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 г. — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 г. красноармеец Виктор Лобанов был разведчиком 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 27 сентября 1943 г. Лобанов переправился через Днепр в районе хутора Змеи Репкинского района Черниговской области Украинской ССР и успешно установил связь с частями на плацдарме, после чего переправился обратно и доставил боевое донесение командованию. Вернувшись на плацдарм, доставил радиостанцию и принял активное участие в обороне захваченных позиций, отразив 3 вражеские контратаки. Когда из строя выбыл командир группы бойцов, Лобанов заменил его собой.

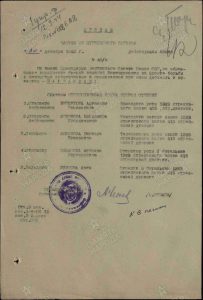

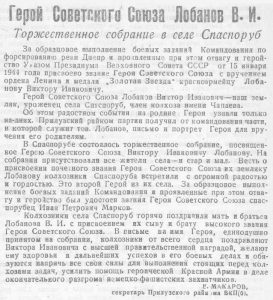

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Виктор Лобанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2967). Из уроженцев Коми, удостоенных этого высокого звания, Виктор Лобанов был самым молодым.

После окончания войны в звании старшины В.И. Лобанов был демобилизован. В 1956 г. заочно окончил Куйбышевский строительный институт. Проживал в Сыктывкаре, работал старшим инженером в лесопромышленном объединении. Скончался 8 июля 1996 г., похоронен на Краснозатонском кладбище Сыктывкара.

Помимо Звезды Героя и ордена Ленина был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями.

Подробнее смотри: Интерактивная карта «Обелиск памяти» http://unkomi.ru/proekty/akciya-obelisk-pamyati/:

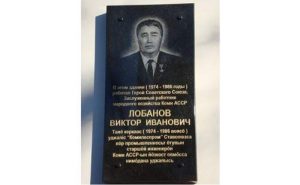

Г. Сыктывкар

– мемориальная доска Виктору Ивановичу Лобанову

Прилузский р-н

– мемориальная плита В.И. Лобанову на мемориале воинам Великой Отечественной войны (с. Спаспоруб)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Статья

Герой Советского Союза Лобанов В. И. // За новый Север. – 1944. – № 73. – 11 апр. – С. 1.

_____________________________________________________________________________________

Торопов И.Г. СЫН ПАРМЫ

Ревёт и стонет седой Днепр…

Но не только от сердитого ветра ревёт и стонет сегодня великая река. Она ревёт от ярости к ненавистному врагу, вот уже более двух лет терзающему русскую землю. Могучий Днепр стонет от разрывов тысяч й тысяч бомб и снарядов, от обилия крови героических сынов Родины…

…Начинался новый день глубокой осени 1913 года. Холодный, пронизывающий ветер начисто выдувает из-под шинели всё тепло. Низко нависли бесформенные тучи с расплывшимися краями. Широкий Днепр бороздят тёмные, тяжёлые волны. И когда смотришь на них, то река кажется таинственной бездной, которая, только попади в неё, мигом затянет в свою неведомую пучину. Это впечатление ещё более усиливается проплывающими мимо время от времени вздувшимися трупами людей, расщеплёнными обломками брёвен, полузатопленными лодками.

В этот ранний час относительно спокойно. Лишь изредка прострекочет пулемёт, и опять всё стихнет. Даже на той стороне, напротив, куда ночью переправился батальон капитана Лебедева, чтобы занять плацдарм, спокойно. Видать зацепились. Но кто знает, сколько их там осталось в живых: и смогут ли смельчаки удержаться до начала наступления? Связи нет. Да, невесело, наверно, там сейчас ребятам. Фашисты добром не отступятся от них, постараются выдернуть вонзившуюся в их тело занозу.

«Держитесь, братцы! – шепчет про себя Виктор.— Скоро уж, очень скоро…» – Его привычное ухо разведчика все эти дни слышало непрекращающийся гул тысяч и тысяч моторов, двигающихся по всему огромному фронту к седому Днепру. Значит, скоро вновь грянет гром, и тогда берегитесь, фрицы! Ничто не поможет вам, даже широкий Днепр. Ничто не спасет вас.

Перед глазами Виктора встали незабываемые картины недавнего прошлого, когда он молодом сержант из Пуховичского военного училища, попал в круговорот гигантской битвы на Орловско-Курской дуге. В смертельной схватке сошлись тысячи танков, самоходных орудий, бронетранспортёров, тысячи и тысячи солдат. День и ночь дрожала земля от взрывов снарядов, облака пыли и дыма пожарищ высоко поднялись в небо, застилая солнце. Казалось, ничто живое не может уцелеть в этом крошеве огня и металла. Но вот пришло время, и поднялись советские богатыри. Они с честью выдержали это испытание и погнали врага дальше, на запад, очищая родную землю, от коричневой чумы.

Подобно тому, как сталь закаляется в горниле, так и сердце молодого воина, опалённое дыханием небывалого сражения, приобретало отвагу, мужество, несгибаемую стойкость. Никогда не забыть Виктору свой первый бой, свою первую встречу с фашистами. Накануне решающей схватки они провели разведку боем. Нужно было прощупать противника и во что бы то ни стало достать «языка». На «дело» ушла целая рота.

Жутко было прыгать в темноте ночи во вражеские окопы, которые изрыгали смертоносный огонь. Виктор до сих пор помнит, как его мозг сверлила малодушная мысль: «Вот сейчас хлопнет… Вот сейчас хлопнет…» «Языков» они достали, но многие наши ребята там и закончили войну.

С тех пор вроде немного времени прошло всего четыре месяца, а он словно бы стал другим человеком. Теперь он смотрит на новичка Виктора Лобанова как на своё далёкое детство. Что было у того Виктора? Ничего, кроме жажды воевать, уничтожать проклятых фашистов. Из-за этого он недоучился в военном училище, буквально выклянчил себе право быть фронтовиком. Но первый же бой показал, что одного желания мало. Нужны ещё мужество и умение воевать. И он учился, учился упорно и настойчиво, перенимая у более опытных товарищей их навыки и сноровку, выработанные, солдатской наукой под пулями и снарядами врага.

3а эти четыре месяца смерть не раз заглядывала ему в глаза. И если он остался жив, то лишь благодаря тому, что оказался хорошим учеником.

Он возмужал и повзрослел. Сейчас иногда кажется даже удивительным, что ему всего восемнадцать лет, а он уже помощник командира взвода полковой разведки.

…Раннее утро, шумят, плещутся свинцовые волны Днепра. Пока спокойно. Наши подтягивают силы. Противник, конечно, готовится к обороне. Он так не уйдёт от Днепра, сделает всё, чтобы задержать на этом выгодном естественном рубеже продвижение наших войск. Бой будет жарким и кровопролитным.

Виктор глядит вниз по течению. Где-то там, за туманной дымкой, Киев, древний Киев – матерь, городов русских. И он, Виктор Лобанов, парень из далёкой коми пармы, будет сражаться за него. Может, погибнет здесь. Может, навеки накроют его тяжёлые волны Днепра при переправе… И полетит печальная бумажка на Север, в далёкое село Спаспоруб. И раненой птицей забьётся в неутешном горе старая его мать… А не хотелось бы. Хотелось бы посмотреть своими глазами на освобождённый древний город…

Виктор напрягает память, силясь восстановить свои познания об украинской столице. Чего только не видел Киев за свою десятивековую жизнь! Его раздирали распри древних князей. Страшный след на нём оставили татаро-монголы. Огнём и мечом прошлись поляки. Литовцы. Теперь там, предчувствуя свой близкий конец, свирепствует фашистская чума. Сколько крови народной пролито в стенах древнего города…, Но Виктор уверен: матерь городов русских и сейчас выстоит, он снова поднимется из пепла и руин…

Вдруг за рекой, там, где в прибрежном кустарнике укрылись люди капитана Лебедева, снова заговорили, затрещали автоматы. «Эх, жарко ребятам!» – сочувственно подумал Виктор и заспешил к своим.

В это время к разведчикам приехал командир полка майор Молчанов – высокий, чернявый мужчина лет тридцати. Он прошёлся перед строем взвода, задумчиво вглядываясь в лица разведчиков. Потом спросил, кивнув головой в сторону Днепра:

– Слышите? Несладко приходится Лебедеву. – Да, товарищ майор.

– Понимаем, товарищ майор.

И главная беда в том,- продолжал майор,- что мы не знаем, что с ними. Наступать же пока рано. Не все силы подтянуты к Днепру. А плацдарм на том берегу, сами понимаете, чрезвычайно важен. Одним словом, ребята, надо кому-то переправиться на тот берег. Нужно установить связь с Лебедевым. Нужно как-то помочь ему. Но я. Откровенно говорю вам: сделать это будет нелегко. Во-первых, потому, что Днепр – не ручей, а километровая ширь со стремительным течением. Во-вторых, придётся плыть в ледяной воде. Сами чувствуете, даже на берегу пробирает цыганский пот. В-третьих, и это самое страшное – придётся плыть под пулями немцев. Они обязательно заметят. О том, что не заметят, нечего думать. Потому что плыть надо немедленно, не дожидаясь ночи… Я вас не неволю, ребята. Решайте добровольно. Если бы дело было на земле, я бы послал любого из вас. Послал бы и знал, что тот сделает всё для выполнения приказа. Но тут река, и, чтобы переплыть её в одиночку, одной отваги мало.

«Попробую! – сердце Виктора забилось учащённо. – Он сделал шаг вперёд, стал перед строем, белокурый, тонкий – и возбуждённо сказал:

– Я пойду, товарищ майор!

Молчанов подошёл к юному сержанту, внимательно посмотрел в его серо-голубые глаза. Ласково улыбнулся. Спросил:

– Сколько тебе лет; Лобанов?

– Уже восемнадцать, товарищ майор; – сказал и почувствовал, как сзади, в строю, ребята чуть слышно завозились.

– Ну, а плавать ты умеешь?

– Как утка, товарищ майор. У нас рек много. С Севера я, из Коми, – Виктору очень хотелось убедить командира полка, и он говорил, может, больше, чем надо. У нас рядом река Луза – тоже довольно широкая, так я почти лучше всех плавал. И нырял дальше всех. А потом я с детства охотник. Можно сказать, закалённый… Разрешите, товарищ майор.

– Ладно, Лобанов, в добрый час.

Командир полка написал приказ, его вложили в специальный медальон. Виктор попрощался с товарищами и, наполненный одновременно тревогой й решимостью, в сопровождении бойца двинулся вверх по течению. Он проследил, где должен быть фарватер реки, и заметил, что течение в какой-то мере будет благоприятствовать ему ‑ здесь, на излучине, струя воды как раз устремлялась к тому берегу.

По оврагам, обросшим кустарником, подкрались к самой воде. Виктор скинул шинель. Решил было плыть в обмундировании. Он вспомнил, как их учили в училище. Мол, в одежде плыть легче. Только сначала надо окунуться в воду, затем вылезть обратно, чтобы одежда наполнилась воздухом, и только потом плыть. «Ну нет, – подумал Виктор, – так, может, и хорошо, если спокойно плыть. Но мне же придётся нырять». И он стал снимать с себя всё.

– Ты что, голым хочешь плыть? – испуганно спросил товарищ.

– Так будет лучше.

– Виктор, тебе не страшно? – восхищённо глядя на Лобанова, срывающимся голосом спросил солдат. И Виктор заметил про себя, что раньше тот никогда не называл его по имени, а всегда: «Товарищ помкомвзвод!» И от теплоты голоса товарища, от того, что он представляет себе дело, на которое идёт он, Виктор, у него на душе стало совсем хорошо, словно что-то укрепилось там.

– Двум смертям не бывать! – тихо ответил Лобанов.- В случае чего – напишите домой… И обмундирование на память пошлите.

Виктор надел медальон с приказом на шею и бесшумно нырнул в холодные воды Днепра.

Впоследствии он так описывал этот момент в одном из своих писем:

«Ну, нырнул я в воду, поплыл. А когда поднялся на поверхность набрать воздуху и сориентироваться, немцы сразу же заметили меня. И открыли оружейно-пулемётный огонь. Исключительный. Я быстрее нырнул опять. Сначала здорово сводило судорогой ноги и руки. Ну, думаю, всё, не выдержу. Тогда я начал усилия разные делать. Это помогло. Плыву под водой, пока хватает воздуха, потом вынырну и – снова вглубь ухожу. Хорошо, что обмундирование снял, а то бы давно уже изрешетили… Чувствую, немцы уже из орудий начали лупить. Ведь они тоже не дураки, понимают, что не спроста русский пробирается к правому берегу. Не зря лезет под пули. А я продолжаю в том же духе: нырну – вынырну, наберу воздух и – снова… Точку-то я примерно определил, где наши находятся. Потом почувствовал: что-то с ногой у меня неладно, мякоть вроде задело пулей. Видимо, когда нырял, ногой-то болтнул наверху. Ну тогда, видимо, и чесанули меня».

Но надо плыть вперёд. Во что бы то ни стало! Виктор представил себе оставшихся на левом берегу товарищей. С какой тревогой и с какой надеждой они следят за ним. Наверно, и командир полка тоже волнуется. Нужно перехитрить врага. Виктору на какой-то миг вдруг вспомнились вылазки на уток у себя дома. Бывало, ранишь ее и начнёшь гонять. Ныряет, как сумасшедшая. Чуть-чуть высунет голову, как сучок, и опять исчезнет, вынырнет уже на совершенно неожиданном месте. Выпалишь все патроны и ни с чем пойдёшь домой. Но он же, Виктор, человек. Он же умнее утки.

Страха не было. Всё существо Виктора наполнилось каким-то дерзким азартом. Он словно играл в прятки, как в дни босоногого детства, и стремился вынырнуть в таком месте, где, по его мнению, фашисты вовсе не ожидают увидеть его. На поверхность всплывал с максимальной осторожностью: чаще всего, перевернувшись на спину, чтобы высунуть один лишь нос. Холода он уже не чувствовал. Может, потому, что много работал руками й ногами под водой, а может, потому, что все его мысли, каждый нерв были заняты другим: добраться до своих.

Строки из писем:

«Ну, я плыл, плыл, и вот мне показалось, что вроде знакомый ориентир. Вышел из воды, там как раз песчаный берёг был. Смотрю, ко мне бегут люди, не стреляют. Батюшки!- да это же не наши. Бегут с автоматами. Немцы. «Ком, ком!» – кричат. Может, за перебежчика сочли. Я давай обратно в воду и сколько есть силы – вниз. Едва ли я когда-нибудь ещё так быстро плавал. Течение, правда, быстрое. Чувствую, жарят по мне – слышно ведь, как пули цокают. Когда вынырнул, слышу сплошной свист вокруг. Проплыл ещё метров пятьсот. Потом увидел, мне машут. Наши. Заметили они. По стрельбе догадались, видимо, в чём дело».

Это была волнующая встреча. Из холодных вод Днепра вылезает голый посиневший человек. У него окровавлена грудь – Виктор поранил её об острую береговую наледь. Струится кровь по раненой ноге. Но человек этот счастлив. Он радостно улыбается и сразу же попадает в объятия капитала Лебедева и уцелевших его друзей:

– Ну, покажись, каков ты есть! – Восторженно говорит капитан, с удивлением рассматривая Виктора.- Да ты же совсем ещё мальчишка! Ну, герой!.. Да как это ты уцелел-то? Спасибо тебе, друг! А то мы было вовсе уже приуныли. Двенадцать атак отбили – жмёт страшно, проклятый. Боеприпасы на исходе. Гранат, правда, ещё достаточно…

Лебедев прочитал приказ, задумчиво улыбнулся.

– Велено держаться, ребята. Силы накапливаются на том берегу: Скоро начнётся штурм… Если удержимся, крепко поможем нашим.

– Будем держаться, товарищ комбат! – послышался в ответ разноголосый хор.

– Эх, Лобанов, если бы ты ещё и кабель протянул через реку, вот было бы здорово! -сокрушённо сказал капитан.- Пошли бы Гансы в атаку, мы бы координаты сообщили в полк, и оттуда – бах-бабах! Ставь крестики на могилах, дорогие гости…

– Хорошо, товарищ капитан, как только стемнеет, я переправлюсь обратно и снова приду к вам с кабелем, – просто сказал Виктор.

– А не достаточно ли тебе рисковать? – с сомнением произнёс Лебедев. – Другие найдутся.

– Другим опять привыкать придётся,- отшутился Виктор,- а у меня – опыт.

Капитан Лебедев не сразу отозвался на это. Он посмотрел на Виктора долгим, взглядом, наполненным глубокой нежностью, и сказал дрогнувшим голосом:

– Щедра ты, земля русская, что рождаешь таких сынов…

Строки из писем:

«Ну, мне дали СВТ, повоевал я вместе с десантниками, а вечером переправился обратно на левый берег. Доложил всё, как надо. А потом сказал, что обязательно нужно телефонную связь установить. Говорю, давайте я же и поплыву.

Тут некоторые усомнились: мол, сможешь ли? А чего не смогу? Говорю: установим катушку на спасательный круг, привяжу его к поясу за шнур и потащу.

Говорят, может, лучше на лодке попробовать?

Э, нет, говорю: так не пойдёт, моментально раздолбают лодку. Немец-то ведь не слепой, видит… Говорю, доплыву, течение мне на руку, помогает…

Но ты же, говорят, ранен. Рана-то пустяковая, говорю, чувствую себя прекрасно. Забинтовали меня, пластырем обмотали ногу, чтобы вода, не попадала на рану. Ладно, говорят, – действуй. И я обратно с того же места поплыл. Теперь я уже хорошо ориентировался, знал, куда бьёт течение. Конечно, тянуть катушку с кабелем – это не то, что плыть налегке. Но иного выхода не было: без связи группу Лебедева фашисты вот-вот уничтожат.

Плыву я, тяну кабель и успокаиваю себя мыслью: «В первый раз было пострашней. Сейчас-то что! Вон какой туман…» Добрался невредим.

Если бы вы видели, как обрадовались ребята! Установили аппарат, капитан кричит волнуясь:

– Неужели слышите меня?

– Отлично слышим,- отвечают с той стороны.

Веселей у нас пошло дело. Сообщили точные координаты, с того берега пристрелялись. Как только зашевелятся фрицы, мы говорим: Давайте-ка всыпьте туда-то! Немец стал побаиваться нас.

А живых к тому времени у нас осталось всего-навсего семнадцать человек. Из всего батальона. Сами можете посудить, как жарко нам было. Во время одной из атак немцев тяжело ранило командира батальона. Осколок попал в грудь и в руку.

Уложили мы его на дно окопа, перевязали как могли. В уголках рта у него кровавая пена, но он виду не подаёт, что тяжело ему. Ещё подбадривает нас. Мол, держитесь, во что бы то ни стало. Крепкий мужик этот Лебедев. Шутку любил очень. Дерёмся тут с фрицами, устали, как черти, измучались, а он что-нибудь скажет весёлое, и сразу подбодримся. Жалко мужика…»

Командование группой Виктор принял на себя. Стал командиром над горсточкой людей – измученных, окровавленных, обросших, насквозь прокопчённых пороховым дымом. Люди казались выходцами с того света. Время превратилось для них в какой-то тягучий кошмар, наполненный грохотом взрывов, содроганием земли и свистом пуль. Временами Виктору казалось, что он живёт и действует не на земле, а в каком-то другом, неизвестном ему мире.

Люди Виктора рассредоточились на довольно широком участке. Пусть редкая цепочка, неважно. Наделать бы побольше шуму. Пусть немец думает, что их много.

«Кукурузник» подбросил боеприпасы. Молодец пилот, осмелился полезть в пекло. Отчаянный, видать, парень. Но сбили, сволочи. Погиб сокол.

Потом у Виктора осталось восемь человек. Девятый тяжелораненый. Если будет ещё атака, то – всё, не выдержать. Виктор подползает к аппарату, долго смотрит на него. Трудно признаваться в своём бессилии, но иного выхода нет. Виктор берёт трубку:

– Мы выдохлись… Держаться больше не можем…

Оттуда:

– Ну, родненькие! Ещё парочку часов… Знаем, чувствуем.

Виктор ничего больше не успел сказать, потому что кто-то рядом взволнованно крикнул:

– Танки!..

Их было шесть штук. Шесть лёгких танков. А за ними, как и положено быть, – пехота. Ну, пехоту пока не будем брать в расчёт. Значит, почти на каждого боеспособного человека – по танку. Дожидаться в траншее? Проутюжат, потом пехота навалится… Так нельзя… Мысль Виктора работала быстро и чётко. Гады!.. Неужели нет выхода? В воде перехитрил врага, неужели не найдёт выхода на суше, на твёрдой земле? Виктор вопросительным взглядом обводит ребят. Все измождены, на обросших лицах лихорадочно сверкают глаза. У каждого немой вопрос: как поступить? Каждый ждёт, на что решится командир, этот смелый белобрысый парень, который под градом немецких пуль на их глазах трижды переплыл широкий Днепр и вот уже третьи сутки дерётся вместе с ними.

– Ребята, танки должны быть уничтожены, – спокойно сказал Виктор.- Вместе с ними нам тесно на земле. Мы или они.

– Понятно, старшой.

– Раз ясно, готовьте связки гранат. Будем биты наверняка. В крайнем случае – ложиться со связками под гусеницы… На всякий случай попрощаемся. Прощай, Фомин. И ты Камышов. Если что – выпейте за меня чарку в день Победы…

Танки шли с трёх направлений, разбившись попарно. Шли грозные чудовища со стальным телом, изрыгающие свинцовую смерть. Жутко стоять человеку один на один с этой грохочущей махиной.

Но если позволить им ликвидировать плацдарм, всё пропало. Насмарку пойдут все мучения, считай, напрасно погиб весь батальон Лебедева. А, сколько ещё погибнет наших, если не поддержать их с этой стороны при переправе?

Виктор с товарищем ползут к правой группе танков. Хорошо, что кустарник прикрывает их. Опытный глаз разведчика моментально определил место, где приблизительно они должны встретиться с танками. «Неужто придётся ложиться под гусеницы? Только тогда, когда не останется больше ни одного шанса».

Грохот нарастал. Он со страшной силой врывался в уши, давил тело, прижимал к земле. Он требовал уйти в землю, смешаться с ней, стать незаметным… Но разве он, Виктор, червь? Разве затем он форсировал Днепр, чтобы быть бесславно задавленным? Возьмём себя в руки. Чуть-чуть вперёд, чтобы бить сбоку, в лоб их не возьмёшь, проклятых. Теперь хорошо. Ещё подпустим. Ещё чуточку.

– Получай, гады-ы!..

Виктору кажется, что его крик заглушил весь грохот боя. Связку он кинул точно. Железный зверь завертелся на месте. И затих. Такая же участь постигла и другой танк. В него попали сразу две связки: Виктора и его товарища. Послышались ещё взрывы. Молодцы, ребята! Так их, сволочей… А теперь вам слово, товарищи автоматы! Что, жарко приходится без броневой защиты? Получайте сполна.

Душа Виктора словно освободилась от чего-то. Она просила песни. Сердце его было опьянено музыкой удачного боя… Когда атака окончательно была отбита, он прибежал к своему КП. Здесь он узнал, что двое ребят легли под гусеницы. Подорвались вместе с танками.

– Вечная вам память, друзья!

Виктор хотел доложить на тот берег о победе. Но оттуда:

– Видим! Всё видим. Молодцы! А сейчас все по местам!

И вскоре весь левый берег вздрогнул. Он выплеснул сплошной шквал огня. Вея земля загудела, затряслась, заполыхали стремительные молнии «Катюш»…

Вот он, долгожданный момент. Кто-то обнимал Виктора, размазывая по его щекам слёзы. Кто-то стрелял, пуская в сторону фашистов очередь за очередью.

А потом левый берег превратился в сплошной муравейник. Десятки тысяч людей ринулись форсировать седой Днепр. На понтонах, на лодках, на брёвнах, вплавь… Как здорово, что на их участке немец не может помешать переправе!

Вот уже головные отряды достигли правого берега. Катится могучее ура! Десантники смешались с грозной колонной атакующих. Разве тут утерпишь? Вот уж они врываются в исковерканные окопы врага.

Неожиданно под ногами Виктора качнулась земля, словно её, как доску, выдернули со страшным рывком. И Виктор полетел в чёрную бездну.

Очнулся, тело тяжёлое, не может пошевельнуть ни рукой, ни ногой. И глаза не может открыть. Слышит, открывается дверь, и кто-то громко кричит с порога:

– А ну, где там наш герой? – И Виктор узнаёт: голос командира дивизии полковника Машелкова.

– Вот он,- отвечают,- лежит, контужен.

– В сознании или нет? – спрашивает полковник. – Пульс вроде ничего, а. не слышит.

– Да я же слышу! – радостно закричал Виктор, открывая глаза.

Командир дивизии подбежал к Виктору, усадил его, суматошно тиснул в крепких объятиях. и горячо сказал:

– Ну ты, парень! Да знаешь ли ты, что сделал?! Ты знамя дивизии нашей высоко поднял! Ах ты, сынок! Какой же ты молодец!..

…Так началась историческая битва за Киев. А 6 ноября 1943 года она блистательно завершилась освобождением украинской столицы от ненавистного врага. Сотни воинов Первого Украинского фронта, которым командовал прославленный полководец генерал Ватутин, показали во время этой операции подлинные чудеса мужества и отваги и стали Героями Советского Союза. В их числе был сын коми народа разведчик Виктор Лобанов, которому в ту пору было восемнадцать лет.

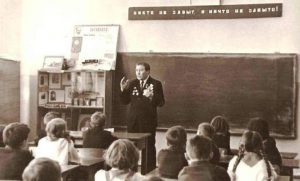

…Теперь Виктору Ивановичу Лобанову за сорок. Работает он в комбинате Вычегдалес, возглавляет один из самых беспокойных и трудных его отделов – жилищно-бытовой. Выше среднего роста, стройный, по-военному подтянутый, всегда аккуратно одетый, он проявляет большую заботу о том, чтобы в многочисленных лесных посёлках комбината больше строилось жилья, клубов,’ школ, детских садов и яслей, чтобы труженикам леса лучше, культурнее жилось.

Как-то раз, когда я пришёл к Лобанову, одна из его сотрудниц спросила:

– Говорят, вы что-то хотите писать о нашем Викторе Ивановиче?

— Да, хочу.

— Что же, если не секрет?

— О его боевых делах.

– Что же он такое совершил? — заинтересовались другие.

— А вы не знаете? – в свою очередь удивился я.

– Не-ет… Знаем, что Герой, а за что, почему, этого он нам не рассказывал.

Когда же я вкратце рассказал о военных подвигах Лобанова, женщины были прямо-таки потрясены.

— Неужели это наш Виктор Иванович?!

— А с виду скромный такой…

Вошёл Лобанов, надо было видеть, с каким восхищением посмотрели на него сотрудницы.

Я сказал Лобанову: мол, нам надо ещё раз побеседовать. А он, приподняв русые брови, ответил:

— Хоть режьте, сейчас не могу. Из леспромхоза люди приехали, придётся допоздна совещаться. Давайте как-нибудь в другой раз?

В субботу вечером я пожаловал к нему домой.

– А Виктора нет, — смущённо сказала его жена, Вера Николаевна, – опять уехал.

– Уехал? Куда?

– Известно куда — на рыбалку.

– Он у вас рыбак?

– Да-а, хлебом не корми, дай только порыбачить.

– И часто ездит так?

– Вы лучше спросите: когда бы он в ночь на воскресенье ночевал дома? Как суббота, так будто кто верёвками тянет его в лес или на реку. И в праздники тоже.

– Ну, а как вы на это смотрите?

– Я? Пусть ездит. Я ведь понимаю – всей душой тянется он к родной природе. Поэтому и приехали мы сюда. – Вера Николаевна мечтательно улыбается, видимо, мысленно возвращаясь к далёким дням, связанным с переездом.— Ведь я-то сама — южанка… После войны в Новокуйбышевске жили, на большой стройке работали. Работа хорошая. Отдельный особняк с фруктовым садиком дали. Только живи. Так нет – потянуло его в родные края. Не могу, говорит, тянет домой и всё. Ну, я подумала-подумала, потом собрались и приехали… Сейчас у него душа на месте, а то вроде всё чего-то не хватало.

— А как вы сами акклиматизировались в нашем северном крае?

— Привыкла. Иногда тоже езжу с ним на рыбалку. Времени свободного сейчас больше стало. Сыновья подросли. Старшего, Валерку, уже в армию проводили. А младшему, Вите, только скажи — всё бросит и тоже побежит рыбачить.

В понедельник я поздравлял Лобанова с богатым уловом…

– Ну, а как идут дела трудовые?

— Да вроде нормально,— Виктор Иванович задумчиво морщит лоб, отчего на нём получаются чёткие складки ёлочкой. — Сначала работал заместителем директора Сысольского леспромхоза. Потом руководил комбинатом производственных предприятий в Емвале. Для строящегося Сыктывкарского лесопромышленного комплекса детали

всякие изготовляли. Мы были в числе первых, можно сказать, начинали эту громадную стройку. А попервоначалу всегда трудно бывает. Всего не хватает. Люди незнакомые.

Кто работает, а кто отлынивает.

Ну, а теперь вот в управлении комбината Вычегдалес. Жилищно-бытовой отдел поручили. Непосредственно мы вроде бы и не отвечаем за кубометры, за выполнение основного плана, но хлопот у нас не меньше, чем у производственников, а, может, даже и больше. Нужно строить жильё, школы, детские сады, клубы. А в комбинате нашем, слава богу, посёлков хватает. Шестьдесят тысяч человек всего жителей. Посёлки же, в основном, старенькие, построены были на скорую руку – лишь бы быстрее лес брать. Об удобствах тогда мало думали… Вот и приходится выкручиваться. Теперь люди не хотят жить медведями. Им культура нужна. Нужно детей воспитывать по-настоящему. И чтобы человек, придя домой с работы, радовался, глядя на домашнюю обстановку, на мебель и всё такое.

Лобанов посмотрел на меня коротким взглядом и начал рыться в бумагах. Достал лист ученической тетради и, помахивая им, снова заговорил:

– Вот на днях пришло письмо из одного отдалённого посёлка. Человек сообщает, что у них опять не построили школу, хотя и средства были отпущены на это. В посёлке имеется пока только начальная школа. Старшим детям приходится ездить в школу за двадцать километров. Вы представляете, каково это? Трудно ребятишкам, нет покоя родителям. Автор письма прямо говорит, что так жить они больше не могут. И от этого никуда не уйдёшь. Потом будто вдруг спохватился: – Знаете, о каком лесном посёлке я мечтаю? – И сам же ответил: – Чтобы он был из многоэтажных каменных домов со всеми видами благоустройства. А что? Чем лесозаготовители хуже городских рабочих?.. И чтобы там были: хороший клуб, школа большая, магазины, стадион…

– Ну до этого, видимо, ещё далеко,- возразил я.

– Ничего не далеко! Такие леспромхозы уже запланированы. С единым механизированным нижним складом, с единой лесовозной дорогой из бетонных плит. Все жители леспромхоза будут сосредоточены в одном месте. Намечается сооружение различных цехов по переработке древесины. А что это значит? Весь лес будет идти в дело. Тогда каждому найдётся работа по душе. Даже домохозяйкам. А самое главное, лесозаготовители заживут культурно, интересно. Они не будут думать о том, чтобы уйти куда-то. Они будут всё делать для того, чтобы лучше устроить свою жизнь здесь.

Лобанов воодушевился. Его загорелое лицо с правильными, но несколько приплюснутыми чертами стало как-то светлее, одухотворённее. Так бывает, когда человек высказывает что-то сокровенное, выношенное и согретое сердцем. Такое выражение принимает лицо поэта, читающего свои стихи, изобретателя, в мучительных поисках вдруг напавшего на верный след.

Я смотрю на него, слушаю и почему-то думаю: как интересна всё-таки жизнь. Где-то среди лесов, в большой крестьянской семье восьмым ребёнком рождается мальчик. Крошечное существо. Казалось бы, что он из себя представляет? Лишний рот.

А этому мальчишке в восемнадцать лет дают высшую награду страны, присваивают звание Героя Советского Союза. Сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин вручает ему награду, ласково пожимая руку. А потом вместе с другими Героями Первого Украинского фронта парня из далёкой северной пармы чествуют умудрённые в сражениях военачальники; маршал войск связи Пересыпкин дарит ему именные золотые часы.

Я думаю обо всём этом и мысленно стараюсь представить состояние Виктора в те волнующие в его жизни дни. Потом спрашиваю его об этом.

– Разве обо всём расскажешь,- говорит он своим баском, широко улыбаясь.- Помню, часто приходила думка: «Ты ли это, Витёк? Да ты ведь ещё совсем недавно работал с отцом в кузнице… Сердился, что он не пускает играть с ребятишками… А ещё, знаете, за награду народа, за его щедрость по отношению ко мне хотелось воевать ещё лучше, ещё крепче хотелось бить врагов. Тогда все мы, новые Герои, снова рвались на фронт. Но нам сказали: «Отдохните, ребята, вы заслужили этого». Дали нам по месячному отпуску.

Трудно передать, с какими чувствами я ехал домой. Радость и счастье буквально распирали меня, у меня словно бы выросли крылья, готовые поднять и понести меня над родным краем. Ехал я через Мураши. Была весна, природа пробуждалась к новой жизни после долгой зимней спячки. Время было хотя и трудное – шёл сорок четвёртый год, но в каждом селе меня встречали толпы людей. Я видел улыбки и слёзы на исхудавших лицах, много материнских поцелуев осталось на моих губах, когда я проезжал по сёлам родного Прилузья… Отца я уже не застал в живых…

– Он так и не узнал, что вам присвоили звание Героя?

– Узнал. Уже после Указа скончался. Мать говорила, что старик плакал перед смертью. Уж очень хотелось ему увидеть меня. Вместе пройтись по улицам Спаспоруба… А может, по-отцовски поговорить хотел. Попросить прощения за то, что суров был со мной. В детстве мне, конечно, обидно было за это. А тогда уже нет. Без суровой трудовой школы я едва ли бы смог сделать то, что сделал. А старик, видать, по-иному думал. Так и не поговорили. Умер, не высказав мне волновавших его дум. Жалко его…

Рассказ Виктора Ивановича расторгал меня до глубины души. Да и у него у самого глаза заблестели. Конечно, и его самого это воспоминание об отце взволновало. Лобанов замолчал, но чувствовалось, что ему хочется ещё что то сказать.

Вот такие дела… Быть на родине — всегда счастье. Но когда ты каким-то образом прославил родину эту, прославил своих земляков, – тогда это счастье увеличивается во много раз. Дай бог, чтобы такое счастье, такую радость хоть раз испытывал в своей жизни каждый человек… Я бывал тогда во многих колхозах… Выступал везде. Давали специальный самолёт — летал в Сыктывкар, встречался с рабочими коллективами, с артистами, художниками, писателями. Никогда не забудутся часы, проведённые вместе с талантливым писателем, моим земляком-прилузцем Василием Васильевичем Юхниным… Да вы ж сами видели разные фотографии, я показывал их…

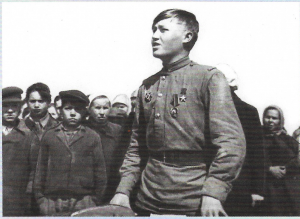

Да, я видел. Особенно сильно врезалась в память одна из них. Лобанов в солдатской форме с Золотой Звездой Героя на груди выступает перед рабочими Сыктывкарских

лесозаводов. Выглядит .он очень молодо, почти совсем мальчишка. Лицо его такое же юное, как и у тех мальчищек‑рабочих, что с удивлением слушают его.

– А потом снова фронт,— после некоторого молчания продолжает Виктор Иванович.— Вскоре меня наградили орденом Отечественной войны второй степени. Это за то, что в составе десанта разведчиков я высаживался на парашюте в район Пинских болот. Тоже жаркие были дни. Потом участвовал в освобождении легендарной Брестской крепости, там я заслужил орден Красной Звезды. Штурмовал и оплот фашизма — Восточную Пруссию.

А тут Героев Советского Союза стали брать в военные училища. Меня тоже зачислили.

– Однако профессиональным военным не стали?

— Нет…- усмехнулся. Лобанов, затем добавил: – Школы вот строим, детские садики, посёлки новые рабочим. Хариусов ловим… А что, разве это не жизнь?

– Это хорошая жизнь,— искренне сказал я.

1966-1971 гг.

_____________________________________________________________________________________

Фильм «Герои. История подвига. Виктор Лобанов»

Фильм из видеоцикла «Подвиги наших земляков». «Наш земляк коми земли Спаспорубской Герой Советского Союза – Лобанов Виктор Иванович».

Виктор Иванович Лобанов был удостоен звания Героя за беспримерный подвиг в битве за Днепр в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции.

Знакомьтесь с подвигом земляков-участников битвы за Днепр – Героев Советского Союза:

- рядового пехоты 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта Бойкова Николая Сафроновича http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-3/

- автоматчика 163-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта Воротынцева Ивана Моисеевича http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-7/

- старшего сержанта 163-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта Гаврилова Ивана Самсоновича http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-9/

- сержанта 180-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта Давидовича Николая Петровича http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-14/

- красноармейца 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта Лешанова Ивана Петровича http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-23/

Справка:

Битва за Днепр http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-23/

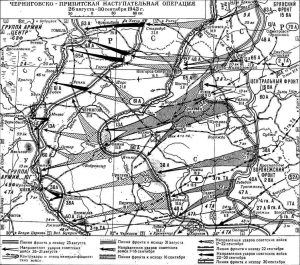

Черниговско-Припятская операция (26 августа – 30 сентября 1943 г.) – фронтовая наступательная операция советских войск Центрального фронта в Великой Отечественной войне, составная часть Черниговско-Полтавской стратегической операции – первого этапа битвы за Днепр. В ходе операции были разгромлены противостоящие войска вермахта, был форсирован Днепр, оказана существенная помощь войскам Воронежского фронта и Степного фронта.

Карта Черниговско-Припятская операция (26 августа – 30 сентября 1943 г.)

К началу операции в состав Центрального фронта (командующий генерал армии К. К. Рокоссовский) входили 13-я, 48-я, 65-я, 60-я, 61-я, 70-я армии, 2-я танковая армия, 16-я воздушная армия, 9-й танковый корпус. Общая численность войск фронта составляла 579 600 человек. После завершения Орловской наступательной операции войска фронта занимали оборону по линии Дмитровск-Орловский – Рыльск и спешно приводили себя в порядок, готовясь к новому наступлению. Задачей войск было нанести главный удар силами 2-й танковой, 65-й и частью сил 48-й и 60-й армий на новгород-северском направлении, вспомогательный удар – остальными силами 60-й армии на конотопском направлении и выйти к среднему течению Днепра. Срок на подготовку операции был незначительным.

Войскам фронта противостояли 2-я полевая армия и часть войск 9-й полевой армии из состава немецкой группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге), а на южном участке – часть войск 4-й танковой армии из состава группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн).

Начало операции

26 августа войска фронта перешли в наступление. На главном направлении они встретили упорное сопротивление противника. Только 27 августа советские войска отразили 12 вражеских контратак. С большим трудом соединения 2-й танковой и 65-й армий 27 августа овладели Севском.

На вспомогательном направлении наступление советских войск оказалось для противника полной неожиданностью, немецкое командование не подготовило там надёжной обороны и не располагало резервами. Используя эти факторы, соединения 60-й армии И.Д. Черняховского быстро прорвали вражескую оборону и 30 августа освободили г. Глухов. К 31 августа они прошли с боями уже 60 километров и вступили на территорию Украинской ССР. К.К. Рокоссовский немедленно вылетел в район наступления и, оценив обстановку, принял смелое решение о переносе направления главного удара в полосу 60-й армии. На конотопское направление срочно перебрасывались 2-я танковая и 13-я армии, 4-й артиллерийский корпус прорыва, другие части. Туда же была перенацелена основная масса самолётов 16-й воздушной армии. Передислокация производилась в чрезвычайно быстром темпе, не прекращая боев по всей полосе фронта, чтобы сорвать ответные действия противника.

Результатом этого манёвра стало стремительное наступление советских войск: 3 сентября советские войска вышли южнее Новгород-Северского к Десне, затем с ходу форсировали реку Сейм, 6 сентября освободили Конотоп, 9 сентября – Бахмач, 15 сентября – Нежин. На этом направлении за 20 суток продвижение составило 230 километров. Немецкое командование реально оценивало угрозу для своих войск, вызванную прорывом армии Черняховского на стыке групп армий «Центр» и «Юг» и ввело в сражение 2 танковые, 3 пехотные дивизии и крупные силы авиации. Однако ввод в бой этих соединений осуществлялся разрозненно и эти достаточно крупные силы не оказали влияния на ход сражения: они были разбиты советскими войсками поодиночке. Войска правого крыла фронта на бывшем направлении главного удара, используя успех на конотопском направлении, также вышли к Десне и, форсировав её с ходу, освободили 16 сентября Новгород-Северский. Падение этого мощного узла обороны открыло и здесь выход на оперативный простор, темпы наступления также резко возросли. Противостоящая организованная оборона противника фактически перестала существовать. Войска фронта по всей полосе наступления стремительно наступали к Днепру.

Дальнейшее развитие операции

Продолжая наступление, войска левого крыла фронта форсировали Десну юго-западнее Чернигова, 21 сентября овладели этим городом и вышли к Днепру. Вслед за ними к Днепру вышли и остальные войска фронта.

22 сентября войска 13-й армии с ходу форсировали Днепр, за сутки 23 сентября они продвинулись через междуречье Днепра и Припяти и захватили плацдарм на правом берегу реки Припять глубиной 35 и шириной 30—35 километров. Затем через Днепр переправились соединения 60-й и 61-й (в районе Лоева) армий. Форсирование осуществлялось на подручных средствах, самодельных плотах, рыбацких лодках. Это стоило советским войскам больших потерь, но обеспечило захват плацдармов. Немцы не смогли остановить советское наступление на рубеже Днепра и вынуждены были вести тяжелые бои на его западном берегу, неся большие потери в контратаках. Большую помощь войскам оказали партизаны, захватившие несколько переправ на Днепре и Припяти.

48-я и 65-я армии также овладели двумя небольшими плацдармами на правом берегу реки Сож на гомельском направлении. К концу сентября войска Центрального фронта занимали уже 7 плацдармов, отразили первый натиск противника на них и обеспечили их надёжное удержание. Противник не смог ликвидировать ни одного из этих плацдармов.

Датой завершения операции считается 30 сентября, с этого момента основные усилия фронта были сосредоточены на расширении плацдармов. Потери войск фронта составили 33 523 человек безвозвратными и 107 878 человек санитарными (общие потери – 141 401 человек).

Результаты операции

Черниговско-Припятская операция стала крупнейшим успехом первого этапа битвы за Днепр. Продвижение войск Рокоссовского составило до 300 – 320 километров за 30 дней, такие высокие и стабильные темпы советского наступления полностью ошеломили противника. Командование фронта продемонстрировало инициативность и высокое мастерство в управлении войсками, а личный состав – значительно возросший уровень боевой подготовки и умения действовать на поле боя. Исключительно высоким был также и моральный дух войск.

Благодаря успехам Центрального фронта, к концу сентября командование Воронежского фронта также сумело повысить темпы наступления своих войск, также выйти на Днепр и форсировать его. Захваченные севернее Киева плацдармы имели важное значение для последующих операций по освобождению Белоруссии. Противнику были нанесены большие потери. Сотни воинов, отличившихся при форсировании Днепра, были удостоены звания Героя Советского Союза, особенно много их было в 13-й армии, первой форсировавшей Днепр – 201 человек, включая её командующего. Многие соединения и части получили почётные наименования «Севские», «Черниговские», «Бахмачские», «Конотопские», «Нежинские», «Новгород-Северские».

Форсирование Днепра Удержание плацдарма

415-я стрелковая Мозырьская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевой крещение приняла 13 ноября 1941 г. на шоссе Москва-Серпухов. Участвовала в контрнаступлении под Москвой.

В 1942 г. воины дивизии сражались на фронтах Ржевско-Вяземской, Погорело-Городищенской операциях.

28 июля 1943 г. в результате успешного проведения Орловской операции 415-й стрелковой дивизии вместе с другими частями 61-й армии удалось освободить г. Болхов.

В битве за Днепр дивизия сражалась в Черниговско-Припятской операции, а в ноябре участвовала в Наровлянской операции, в ходе которой 28 ноября форсировала р. Припять и, подойдя с юга к Наровле, вскоре освободила её.

В январе 1944 г. дивизия принимала участие в Калинковичско-Мозырской операции. За успешное проведение операции по освобождению Мозыря дивизии было присвоено почётное наименование «Мозырская».

Летом 1944 г. в ходе Люблин-Брестской операции 415 стрелковая дивизия участвовала в освобождении Бреста, который был очищен от врага 28 июля.

В начале 1945 г. дивизия была задействована в проведении Варшавско-Познанской операции. На заключительном этапе войны дивизия входила в состав сил, проводивших операцию по овладению Берлином. Действовала к северу от немецкой столицы. Окончание войны встретила на р. Эльбе в районе Хавельберга.

В 1945 году дивизия была расформирована.

Среди особо отличившихся воинов дивизии – 14 Героев Советского Союза, в их числе Лобанов Виктор Иванович, красноармеец, разведчик 1323-го стрелкового полка.

Боевой путь 415-й стрелковой дивизии

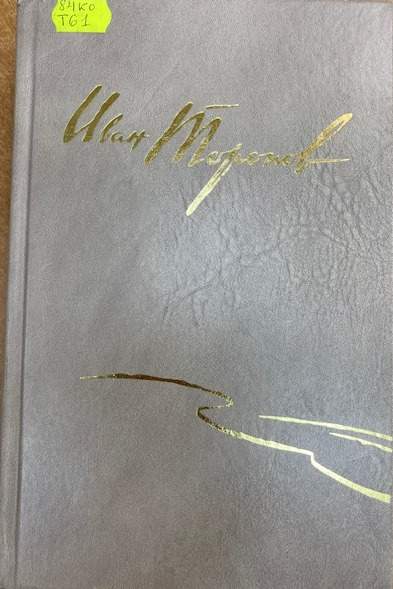

Книги, в которых рассказывается о В.И. Лобанове

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/.

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит читателей с краткими биографиями Героев Советского Союза. Это — первый труд подобного рода, основанный на документальных источниках. Труд разрабатывался Главным управлением кадров и Институтом военной истории Министерства обороны СССР. В нём широко использовались документы и материалы Президиума Верховного Совета СССР, Центрального архива Министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Советской Армии и Центрального военно-морского архива. Подбор фотографий осуществлялся Центральным музеем Вооружённых Сил СССР. Большой вклад в создание труда внесли кадровые органы видов Вооружённых Сил и родов войск, другие организации и учреждения. Авторский коллектив использовал также многочисленную историко-документальную и художественно-публицистическую литературу, рассказывающую о жизни и подвигах Героев Советского Союза, изданную в республиках, краях, областях. Изучались материалы периодической печати, статьи самих Героев Советского Союза. В целях более полной достоверности помещённых в труде биографий редакционная коллегия привлекла к их проверке и уточнению краевые, областные, городские и районные военные комиссариаты. Помощь была оказана также местными партийными органами и Советами народных депутатов. Во многих случаях возникала потребность в личных контактах, переписке с Героями Советского Союза, их родными и близкими.

_____________________________________________________________________________________

Книга памяти Республики Коми. Т. 5 / сост. В. М. Котельников, А. М. Калимова. — Сыктывкар, 1997.

Книга памяти Республики Коми. Т. 8 / сост. В. М. Котельников, А. М. Калимова. — Сыктывкар, 1999.

Книга памяти Республика Коми. Т. 10 / сост. В. М. Котельников, А. М. Калимова, А. А. Карпов. — Сыктывкар, 2004.

Книга памяти Республика Коми. Т. 11 / сост. А. А. Карпов, О. А. Сергичева, Л. Н. Двинская. — Сыктывкар, 2013.

Данное издание – это книга-мемориал, своеобразный памятник участникам Великой Отечественной войны, уроженцам Республики Коми, призванным из Коми, либо жившим в республике после войны. В томá книги вошли имена воинов, погибших в боях, умерших от ран, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Отдельно представлены сведения о фронтовиках, вернувшихся с войны. В состав редколлегии вошли ветераны войны, работники Республиканского, городских и районных военкоматов, муниципальных образований, архивов, музеев, активисты-поисковики.

_____________________________________________________________________________________

Фронтовики Республики Коми : докум. фотоальбом “Память огненных лет” / Авт. текста и цв. слайдов Кильдюшов И. Н.; Администрация Главы РК; Коми респ. Совет ветеранов войны, труда, ВС и Правоохранительных Органов. – Тверь, 1995.

Кн.1. – 277 с.

Издание является документальной летописью ратных и трудовых дел жителей Республики Коми в годы Великой Отечественной войны. Информация включает исторические сведения, документы, фото, полученные в ходе серьёзной поисковой работы.

_____________________________________________________________________________________

Днепр — река героев. Свидетельства всенародного подвига : [сборник] / Составители: Луцев, Николай Иванович, Добровольский, Петр Яковлевич, Замлинский, Владимир Александрович. – Киев, 1983.

В издании представлены краткие биографические справки о Героях Советского Союза – участниках битвы за Днепр.

_____________________________________________________________________________________

Навечно в сердце народном. — 3-е изд., доп. и испр. — Минск, 1984.

В книге помещены биографии Героев Советского Союза – белорусов, уроженцев Белоруссии и представителей других народов СССР и зарубежных стран, получивших это высокое звание за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Включены также статьи о кавалерах ордена Славы трех степеней – уроженцах Белоруссии.

_____________________________________________________________________________________

Связисты — Герои Советского Союза. — Л., 1982. — Кн. 1.

_____________________________________________________________________________________

Сердца и звезды. — 2-е изд., доп. — Сыктывкар, 1971.

Настоящая книга является одной из тех, которые учат мужеству и беззаветной преданности Родине. В ней собраны очерки о Героях Советского Союза – наших земляках. Авторами их являются писатели и журналисты. Многие из них лично знали Героев, встречались с ними, с их друзьями, родными, знакомыми. О некоторых пришлось писать только на основе архивных документов. Им не удалось пройти по фронтовым дорогам до последних победных рубежей. Но это не умаляет значения свершенного ими. Память о живых и мертвых Героях, их ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны будут вечно служить примером верности долгу и вдохновлять на новые подвиги.

_____________________________________________________________________________________

Шёл парнишке в ту пору…: герои-комсомольцы в боях за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / авт.-сост. В. Н. Немятый и др. — Киев: Молодь, 1985.

Книга знакомит читателя с героическими биографиями комсомольцев и молодежи, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за мужество и отвагу, проявленных в боях за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны.

_____________________________________________________________________________________

Фотолетопись Республики Коми. Книга первая. 1921 – 1970 годы. – Сыктывкар, 2011.

_____________________________________________________________________________________

Александров, А. Н. Звезды отважных: Наши земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Сыктывкар, 1991.

_____________________________________________________________________________________

Торопов, И. Г. Сын пармы: [очерк о Викторе Ивановиче Лобанове] / Иван Торопов // Отувтом гижод чукор, нёльод небог: в 4 т. – Сыктывкар, 2008. – Т. 4. – С. 119-134.