Репортаж 42. Наш Герой – сержант инженерных войск Хатанзейский Андрей Гурьевич

Хатанзейский Андрей Гурьевич (1923 — 1945) – командир отделения 341-го отдельного сапёрного батальона 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, сержант. Герой Советского Союза (1945).

Ноябрь 1944 г. – отличился геройством при форсировании Дуная. С группой сапёров переправился через Дунай в районе населённого пункта Батина (Хорватия), разведал оборону и места возможной высадки десанта, внезапным ударом сбил вражеский заслон и закрепился на маленьком плацдарме, куда затем начали переправляться подразделения дивизии. Переправил 85 стрелков, 9 станковых пулемётов, 3 миномёта с расчётом, 46 ящиков боеприпасов. Затем руководил десантным катером, переправляя материальную часть дивизии.

Аудио Статья В. Туркина и Н. Хатанзейского «Подвиг сапёра» (газета «Красное знамя» от 12 апреля 2014 г.)

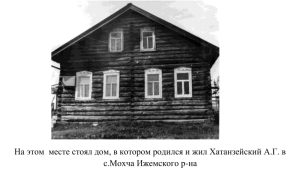

Родился в с. Мохча (ныне Ижемский район Республики Коми) в семье оленевода. Работал оленеводом в родном колхозе.

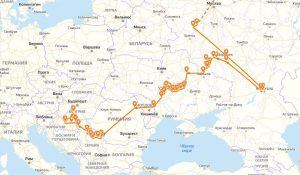

В Рабоче-крестьянской Красной Армии с февраля 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. Сражался на Донском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии.

Отличился геройством при форсировании Дуная (Батинская битва Будапештской наступательной операции). Командир отделения 341-го отдельного сапёрного батальона 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта сержант А.Г. Xатанзейский с группой сапёров на лёгкой лодке 6 ноября 1944 г. переправился через Дунай в районе населённого пункта Батина, разведал оборону и места возможной высадки десанта, внезапным ударом сбил вражеский заслон и закрепился на маленьком плацдарме, куда затем начали переправляться подразделения дивизии. Следующей ночью переправил 85 стрелков, 9 станковых пулемётов, 3 миномёта с расчётом, 46 ящиков боеприпасов. Затем руководил десантным катером, переправляя материальную часть дивизии. В боях за захваченный рубеж с 9 по 12 ноября 1944 г. лично уничтожил около десяти гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Хатанзейскому Андрею Гурьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Хатанзейский погиб в боях 14 февраля 1945 г. в районе озера Балатон (Венгрия). Похоронен в с. Кишланг, медье Фейер, Венгрия.

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

Подробнее смотри: Интерактивная карта «Обелиск памяти»

Ижемский р-н

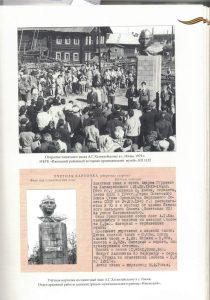

– бюст Герою Советского Союза Андрею Гурьевичу Хатанзейскому (с. Ижма)

– бюст Героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского (с. Мохча)

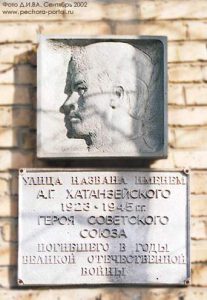

г. Печора

– мемориальная доска Герою Советского Союза А. Г. Хатанзейскому (г. Печора)

– переулок Хатанзейского

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Документальный фильм КРТК «Юрган» «Герои. История подвига. Андрей Хатанзейский»

_____________________________________________________________________________________

Андрей Гурьевич Хатанзейский. Герой Советского Союза.

_____________________________________________________________________________________

Андрей Хатанзейский: подлинный и мнимый

Более тридцати лет мы принимали за Героя Советского Союза Андрея Хатанзейского другого человека, чье фото ошибочно попало во все официальные издания и публикации, посвященные Герою…

На Аллее Славы возле Вечного огня в Сыктывкаре помещены барельефы Героев Советского Союза, уроженцев и жителей Коми земли. Их сейчас 35. Между тем еще 20-30 лет назад наших земляков-Героев было известно в два раза меньше. Половина из них из плена времени и забвения возвратилась лишь в последние годы. Но возвращение не сделало их имена популярными среди земляков. Судьбы Героев, впрочем, как и их фамилии, подавляющему большинству жителей республики ни о чем не говорят. Неизвестны их лица, неузнаваемы их портреты. Больше всего в этом плане не повезло Герою Советского Союза уроженцу Ижемского района Андрею Гурьевичу Хатанзейскому. И памятные знаки в его честь, и его фотокарточки, помещенные в различных изданиях, сильно разнятся между собой. Это порождает закономерный вопрос: каков же подлинный облик Героя?

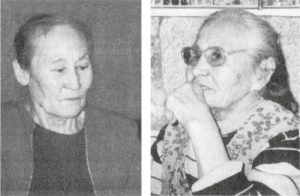

На снимке слева – сильно отретушированный неизвестный солдат Великой Отечественной, сослуживец Андрея Хатанзейского, которого составители сборника «Сердца и звезды» по ошибке приняли за Героя Советского Союза. На снимке справа – подлинный Андрей Гурьевич Хатанзейский

_____________________________________________________________________________________

У казусов в плену

Не так давно заведующая краеведческим музеем в с. Ижма Тамара Ивановна Новикова, разбирая музейные архивы, очень удивилась. На трех снимках, оставшихся от прославленного земляка Андрея Хатанзейского, были запечатлены люди, даже на первый взгляд мало похожие друг на друга. Конечно, человек с годами меняется. Но ведь Андрей Хатанзейский прожил короткую жизнь, погиб в 22 года! Между тем все три снимка, на которых якобы значился он, судя по военной амуниции, были сделаны на фронте. Неужели два года, которые Андрей Гурьевич провел на фронтах Великой Отечественной войны, так сильно изменили его?

Свои сомнения Тамара Новикова в долгий ящик откладывать не стала, начала собирать сведения о происхождении трех фотокарточек. К сожалению, в краеведческом музее Ижмы оригинала ни одного из них не имелось. Как выяснила Тамара Ивановна, подлинные снимки Хатанзейского не сохранились даже у его родственников, проживающих в Ижемском районе.

Шаг за шагом удалось установить, что один из трех снимков был сделан еще до Великой Отечественной войны. На нем Андрей Хатанзейский был запечатлен совсем еще юным, в обычной повседневной одежде. После войны, когда земляки узнали о его геройском подвиге, стали искать его фотокарточки. Тогда родные отдали единственный хранившийся дома снимок Андрея. Сначала фотокарточка попала в руки художника-ретушера, который внес в изображение Героя существенные коррективы. Вместо гражданской одежды он «одел» Хатанзейского в солдатскую гимнастерку с орденами и медалями. Потрудился и над обликом земляка: взбил волосы, отретушировал брови, глаза, губы… В общем, «облагородил» Героя почти до неузнаваемости.

Довоенный снимок А. Хатанзейского после компиляции

Что касается двух других фронтовых снимков, то с ними и вовсе вышел казус. С фронта Андрей Гурьевич присылал домой фотокарточку, на которой он был снят в компании двух боевых товарищей. Родные, конечно, знали, что их сын и брат на снимке стоит справа. (Кстати, упоминавшийся уже ретушер «перенес» гимнастерку с солдата Хатанзейского на его довоенный снимок. Об этом можно говорить с уверенностью, так как на фронтовом снимке на груди Андрея Гурьевича видны те же награды, что и на компиляции).

На 70-е годы прошлого века пришелся, можно сказать, пик активности по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны. Именно тогда увидела свет книга «Сердца и звезды», где под одной обложкой собраны очерки о Героях Советского Союза – наших земляках. В число 16 известных на то время Героев из Коми вошел и Андрей Хатанзейский. Очерк об ижемском Герое, как и другие, выдержан в духе того времени: почти на 90 процентов он скомпонован из материалов военных сводок, а кульминации повествование достигает в эпизоде, когда Хатанзейского на фронте принимают в партию. Много вопросов порождает не только текст, но и снимок, предваряющий очерк. Ничего общего с подлинным обликом Андрея Хатанзейского человек, изображенный на снимке, не имеет! А ведь этот портрет стал по сути каноническим!

Поиск ответов на вопрос, откуда составители сборника взяли этот снимок, в конце концов дал ошеломляющий результат. Выше уже упоминалось, что Андрей Хатанзейский с фронта присылал родным фотокарточку с боевыми товарищами. Так вот, один из изображенных на снимке друзей и «заменил» самого Хатанзейского! Сегодня можно лишь догадываться, как это произошло. Скорее всего, негатив при изготовлении типографского клише, как часто бывает, повернули, в результате чего герои снимка справа и слева поменялись местами. Но это не все. Солдат, поменявшийся местами с Андреем Хатанзейским, был старше его. Это не смутило ни составителей книги «Сердца и звезды», ни авторов последующих изданий. Более того, фотографии неизвестного воина тоже подвергались ретуши. А из-под пера ретушера вышел бравый солдат. К чьей груди художник пририсовал Золотую Звезду и орден Ленина. Этот снимок вымышленного человека поместили над биографией Андрея Хатанзейского и в недавно вышедшем десятом томе республиканской Книги Памяти.

«Приезжайте в Ижму, может, удастся общими усилиями добиться справедливости, увековечить подлинный облик Андрея Гурьевича», – попросила по телефону заведующая ижемским музеем Тамара Новикова. Поездка в Ижемский район оказалась не только интересной, но и богатой на другие не менее поразительные открытия в судьбе Андрея Гурьевича Хатанзейского.

_____________________________________________________________________________________

Сестры

«Мы ленивы и нелюбопытны…» Вечные пушкинские строки стали лейтмотивом всей поездки в Ижемский район. Удивительно, но многих ошибок, вкравшихся в издания, посвященные земляку ижемцев, Герою Советского Союза, можно было запросто избежать. Хотя бы потому, что до сих пор живы и здравствуют ближайшие родственники Андрея Гурьевича Хатанзейского. В Ижме и Мошъюге проживают две его родные сестры, в Мохче и других селах – многочисленные племянники.

Две женщины – Тамара Гурьевна Истомина и Ксения Гурьевна Вишнякова, несмотря на большую разницу в возрасте, похожи друг на друга не только внешне. Одной 63 года, а другой через несколько месяцев стукнет 80… Обе хозяйки просторных домов не по годам проворны, ни минуты не сидят без дела. Наблюдая за сестрами Героя Советского Союза, невольно ищешь и подмечаешь в них какие-то черты характера их брата Андрея. Все родственники в один голос утверждают, что хлебнуть лиха обеим женщинам пришлось немало. С юности Ксения Гурьевна села на трактор. Потом много лет валила лес. Работала не покладая рук, троих детей, как и сестра Тамара, подняла. «Сейчас уже и сама не та, и руки не слушаются», – вздыхает Ксения Гурьевна. Но, судя по сверкающему чистотой дому, порох в пороховницах еще не вывелся. И в разговоре пожилая женщина не уступает молодым: рубит с плеча, говорит эмоционально, ярко. Слово за слово… И голос нашей собеседницы вздрагивает.

«Как же тот день не помнить. Он и 60 лет спустя перед глазами, – рассказывает Ксения Гурьевна. – Я вместе с Андреем росла возле оленей, все детство рядом провели. Позже, когда в школе училась, в Мохче у бабушки жила. Помню, мама говорит, пойдем на станцию, отца на войну забирают. Проводы были с ревом, плачем. Обратно бредем домой с мамой как в тумане. Мать вконец силы покинули. Упала она на колени, снова зашлась в плаче. Я ее тереблю, мол, мам, вставай, до Мохчи еще далеко, замерзнем в дороге».

Хотя в 1942 году отец и сын Хатанзейские были еще живы, для их семьи именно этот год до сих пор остается одним из самых трагических. И несправедливых. Понятно, когда пришла повестка 19-летнему Андрею. Но Хатанзейским обидно и больно, что на фронт взяли Гурия Ивановича, разменявшего шестой десяток! Шла война, и они, простые работяги-оленеводы, не задавались вопросами. Хотя в случае с Гурием Ивановичем вопросы неминуемо возникали. Людей его возраста на фронт уже не призывали. А если пожилым мужикам и приходили повестки, то их, как правило, отправляли в трудармию. 55-летнего Гурия Хатанзейского послали на передовую, он попал в плен, где и погиб. Уже позже выяснилось, что повестка в тундре предназначалась не Хатанзейскому, а другому оленеводу, который был гораздо моложе его. Но у того родственник работал в милиции, вот и переписали повестку на другого, при этом изменив ему год рождения.

Тамара Гурьевна Истомина, в отличие от старшей сестры, не помнит ни отца, ни брата. Родилась она в 1941 году. Но и она не может скрыть слез, когда разговор заходит о самых близких людях. Боль от потери отца и брата ей, ребенку военных лет, передалась от матери Феоктисты Никитичны и бабушки Евгении Мироновны. На попечении бабушки по матери она и росла в Мохче, в то время как мать, чумработница, продолжала пропадать в тундре. Изредка в Мохчу из далекой Харуты приезжала мать отца Ольга Алексеевна. Бабушка Ольга была совсем не такой, как бабушка Евгения. Отцовский род корнями уходил в тундру, предки были оленеводами-ненцами. Ненцы и коми-ижемцы долгие века жили бок о бок, породнились между собой, переняли языки друг друга. Тамара и семеро ее братьев и сестер – ненцы по отцу и коми по матери.

Подросшей Тамаре более других запал в память день, когда бабушка Евгения, рыдая, сказала, что она осталась без старшего брата. Мать находилась в тундре, и печальную весть она получила с отсрочкой. Первыми с бабушкой они оплакивали Андрея. Вскоре после этого бабушка вместо мамы получила пенсию в 300 рублей за погибшего сына-Героя.

С этого времени Тамара Гурьевна старалась больше узнать о брате. По рассказам старших, Андрей, как и все дети Хатанзейских, родившийся в тундре, был первым помощником отца. Маршруты оленьих стад простирались на сотни километров по тундре и лесам. Стада насчитывали тысячи оленей. От пастухов требовалась недюжинная выносливость, ловкость, сноровка. Редкий пастух не становился первоклассным охотником. Андрей Хатанзейский, как рассказывали старшие, даже на лыжах-лямпах мог догнать мохнатых зверьков, обитателей тундры. Редкий его выстрел не достигал цели. Все эти качества на фронте не только пригодились, но и выдвинули его в число самых храбрых воинов, может, даже продлили жизнь.

_____________________________________________________________________________________

В двух шагах от Победы

Тамара Гурьевна запомнила еще один день. Как-то уже после войны в их просторный двухэтажный дом в Мохче нагрянули незнакомые гости. Встречая их, мать заплакала. Один из гостей вынул из портфеля папку, протянул матери. Сказал, что это указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Андрею Гурьевичу Хатанзейскому звания Героя Советского Союза. Семью Хатанзейских тогда больше всего впечатлило то, что в низу большого листа, увенчанного гербовой печатью, стояла подпись «всероссийского старосты» Михаила Калинина. Прощаясь, гости вручили Феоктисте Никитичне подарок – шерстяной отрез на сарафан и отрез светлого шелка на кофту, а детям дали кулек конфет.

Прошло еще немало лет, прежде чем Хатанзейские узнали о подвиге Андрея. После окончания пехотного училища в Великом Устюге его определили в базирующуюся в Подмосковье стрелковую дивизию. 341-й отдельный стрелковый батальон, куда вскоре он попал, боевое крещение получил под Сталинградом. Надо ли говорить, какие здесь шли бои. На боевые позиции наших войск налеты одновременно совершали более ста вражеских самолетов, окопы утюжили немецкие танки, горела земля. Андрей Хатанзейский под Сталинградом получил первую награду – медаль «За отвагу», а в придачу к ней алые ефрейторские лычки.

Потом военные дороги пролегали по Украине, Молдавии. Успех любого наступления обеспечивали саперы. Отделению Хатанзейского удавалось находить и разряжать даже такие мины, которые считались «неизвлекаемыми». В 1943 году грудь ефрейтора украсил орден Красной Звезды. А на теле прибавлялось шрамов от ран. Несколько раз Андрей Хатанзейский получал сильные ранения, но после недолгого лечения возвращался в строй.

Позади была Румыния. Ожесточенные бои развернулись в районе города Батина в Югославии. В ночь на 7 ноября 1944 года на правый берег Дуная переправилась группа саперов для разминирования местности, куда должен был высадиться пехотный десант. В группу входил и сапер Хатанзейский. Саперам удалось закрепиться на пятачке, а затем наладить переправу наших частей. Несколько дней группа саперов во главе с Хатанзейским руководила переправой стрелковых частей и артиллерийской дивизии. Все проходило под сокрушительным огнем немецкой артиллерии, многие из однополчан Андрея Хатанзейского погибли. А он за мужество и героизм 2 декабря 1944 года был представлен к званию Героя Советского Союза.

Ходатайству командования отдельного саперного батальона предстояло обойти множество военных инстанций. Война катилась все дальше на Запад. Наши части в конце 1944 года вышли к озеру Балатон. Боевая операция на территории Венгрии оказалась длительной и кровопролитной. Лишь в феврале 1945 года на подступах к Балатону наметился прорыв. Последняя яростная атака фашистских войск пришлась на 13 февраля 1945 года. Ночь с 13 на 14 февраля группа саперов во главе с Хатанзейским, как всегда, провела в напряженной работе по разминированию занятых нашими войсками плацдармов. Но с этого задания подчиненные Хатанзейского вернулись без командира. Андрей Хатанзейский был ранен от разрыва мины. Рана оказалась смертельной.

В тот же день тело командира отделения Андрея Хатанзейского было предано земле. Его похоронили с воинскими почестями в братской могиле в местечке Кирп-Яшланге возле хутора Единпусты. До окончания войны оставалось чуть больше двух месяцев.

_____________________________________________________________________________________

«За хороших девушек, за их жизнь счастливую…»

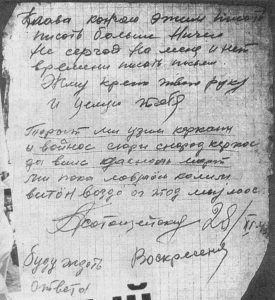

Описанные выше боевые действия – лишь одна сторона войны. Но была и другая – пронзительная, щемящая. Пережитое, выстраданное Андреем Хатанзейским на полях сражений передают его письма. Жаль, солдатских треугольников, адресованных родным от Андрея Гурьевича, не сохранилось. Остались лишь его письма к любимой девушке, землячке Клавдии Беляевой. После войны эти письма ижемский краевед Никон Кондратьевич Хатанзейский передал в Национальный архив Республики Коми.

Клавдия, как и Андрей, тоже воевала. Служила на Севере, под Мурманском. Письма в обе стороны адресованы на номера полевой почты. Где молодые люди познакомились, остается неизвестным. Возможно, когда Андрей учился в мохчинской семилетке. Его родные и не подозревали об этой дружбе. Ведь после школы он пропадал в тундре, слыл правой рукой оленевода-отца.

«Новый год праздновал в пороховом дыму под разрывом снарядов. Это тоже концерт… Война пройдет, опять начнем жить в мирной обстановке, и, может быть, встретиться придется нам с тобой, если живы будем».

«Клава, во-первых, я вашу просьбу не могу выполнить, у меня нет фотокарточек. В прошлое лето было пять штук, но две штуки вам послал, не знаю, получили или нет эти фотокарточки».

«Я пишу тебе изо всей силы, не считаясь ни с какими трудностями, находясь под огнем. Как раз решается судьба наша. Но тебя не забываю».

«Живу пока ничего, рана не зажила еще… Во-вторых, сообщаю о том, что твой брат Александр погиб в боях с немецкими захватчиками. Клава, я знаю, что твоя жизнь пошла сейчас наповал. Но у нас, если останемся живы, все впереди. За хороших девушек, за их жизнь счастливую кровь прольет горячую парень молодой».

«Пишу и думаю, придет ли то время, когда мы вернемся обратно на родину, в свое село. Не серчай на меня, нет времени писать письма. Вчера мы ночевали в доме, куда ночью угодил снаряд. Убило 14 человек. Мы пятеро пока остались живы. Не знаю, что будет дальше».

Последние слова в этом письме написаны на коми языке. Поэтому же, видимо, их не вымарала военная цензура. Письма Хатанзейского – обычные рядовые весточки с фронта. Каждую из них скрепляют два противоположных чувства – вера в завтрашний день и присутствующая рядом обреченность. Это отличительная особенность всех военных писем – уникальных, поразительных документов.

Клавдия Семеновна Беляева вернулась с фронта. После войны жила в родном районе. Умерла, по рассказам, в деревне Семондрей на Печоре.

_____________________________________________________________________________________

Где ты, звезда?

Хотя о подвиге Андрея Хатанзейского земляки узнали достаточно давно, увековечением его памяти на Ижемской земле занялись лишь в 60-70-е годы. Тогда же, по рассказам сестер Андрея Гурьевича, стали спрашивать письма брата, его фотокарточки. Родственники делились с каждым. Спохватились, а у самих не осталось ни одной фотографии.

Первый памятный знак земляку появился во дворе Мохчинской школы. На каменный обелиск была прибита доска, которая гласила, что памятник установлен Герою Советского Союза Андрею Гурьевичу Хатанзейскому. Позже возле школы установили его бюст. Говорят, что памятник в Мохче наиболее удачный, в нем лучше других просматривается сходство с реальным прототипом.

В 1979 году, в дни празднования 50-летия Ижемского района, бюст Хатанзейского был открыт в райцентре Ижме. Тогда на открытии присутствовала и мать Героя. По словам дочерей, Феоктиста Никитична была удивлена, когда взору присутствующих из-под покрывала открылся бюст солдата с пилоткой на голове. Мать сразу же сказала, что на сына он не похож. Но ходить с просьбой исправить памятник пожилая женщина и не думала. Да и вряд ли к ней тогда бы прислушались.

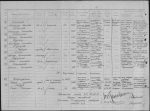

С этими казусами родственники Хатанзейского, казалось, смирились. Гораздо больше волнуют их другие нестыковки. Например, то, почему в некоторых публикациях под совершенно другим отчеством значится Гурий Иванович Хатанзейский. Откуда-то отцу Героя приписали непонятное отчество – Левандович. Сестры Героя утверждают, что во всех изданиях неправильно указан и месяц рождения их брата Андрея. Родился он в сентябре, а не в октябре. Об этом их просила помнить мать.

Есть еще один вопрос, который Хатанзейские часто обсуждают в кругу родных. Куда после войны делись награды брата? Ордена и медали, полученные им на фронте, скорее всего, сгинули бесследно. Но Золотой Звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина Андрей Гурьевич был удостоен посмертно, указ подписан 25 марта 1945 года, почти полтора месяца спустя после его гибели. Получить на фронте Хатанзейский их никак не мог. В таком случае, куда они подевались? Ведь по логике должны были вручаться семье погибшего Героя.

_____________________________________________________________________________________

Венгрия: несбывшаяся мечта

Есть у родных Андрея Хатанзейского и мечта: побывать на могиле брата. В середине 70-х годов в Ижемский район приходило письмо из Венгрии, подписанное «венгерскими друзьями» Х.Херенцем, У.Умре и Л.Эрне. Венгры писали, что вблизи Балатона создается музей советской воинской славы, просили прислать материалы о Герое Советского Союза Андрее Хатанзейском. Из Ижмы в Венгрию отправили бандероль с фотокарточками. Но узнать, открылся ли в Венгрии музей боевой славы, не удалось.

Примерно в это же время сестры Андрея Гурьевича решили посетить Венгрию, увидеть места, где погиб их брат. К их хлопотам подключилась общественность района. Но поездка сорвалась, на запрос о возможности побывать в Венгрии пришел отказ.

В последние годы между Республикой Коми и родственной финно-угорской страной завязались тесные контакты. В Венгрии часто бывают всевозможные делегации из Коми, а возле озера Балатон общественное движение «Коми войтыр» не раз организовывало отдых ребят из сельских районов республики. Но, судя по всему, никто до сих пор так и не посетил братскую могилу, в которой покоится Андрей Хатанзейский. Сестры Героя и его племянники надежду побывать на могиле Андрея Гурьевича уже потеряли было. Но надежда в канун 60-летия Победы появилась вновь. Простые, очень скромные женщины, сестры Андрея Гурьевича Хатанзейского спрашивали, есть ли хоть какая-нибудь возможность устроить поездку в Венгрию. Этот вопрос я адресую всем, кто реально может помочь осуществить самое заветное желание родных Героя Советского Союза.

Анна СИВКОВА

Ижемский район

«Дым Отечества», 18 декабря 2004 г.

_____________________________________________________________________________________

Герой Советского Союза А. Г. Хатанзейский. – Текст: электронный // МБОУ “Мохченская СОШ

им. Героя Советского Союза А. Г. Хатанзейского”:[сайт]. – URL:

(Дата обращения 04.03.2025).

МБОУ “Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского”

с. Мохча, Ижемский район, Республика Коми

Герой Советского Союза А. Г. Хатанзейский

Родился Андрей в семье потомственного оленевода Гурия Ивановича и Феоктисты Ивановны Хатанзейских. Отцовский род корнями уходил в тундру, предки были оленеводами ненцами, а мамин род – коми-ижемцы. В семье было четверо детей: два сына Андрей и Гаврил, две дочери – Ксения и Тамара. Родители практически круглый год были в тундре, а ученик Андрей остался в селе и стал жить у своей бабушки Ануфриевой Евгении Мироновны.

В этом же году получил повестку и отец Андрея – Гурий Иванович, которому было 55 лет. Пожилого оленевода отправили не в трудармию, куда как правило попадали пожилые мужчины, а на передовую. Вскоре он попал в плен и погиб в концлагерях. Уже позже, выяснилось, что повестка в тундре предназначалась не Хатанзейскому, а другому оленеводу, который был гораздо моложе. Но у того родственник работал в милиции, вот и переписали повестку, изменив возраст. После трехмесячных курсов Андрея Хатанзейского отправили в Подмосковье (г. Наро-Фоминск), где формировалась новая стрелковая дивизия. Среди воинов было 153 солдата из нашей республики. Андрей стал дивизионным сапером. Его зачислили рядовым бойцом в 341-й отдельный саперный батальон. К осени 1942 года формирование дивизии завершилось. Учения приближались к концу. По приказу Верховного главнокомандования 233-я стрелковая дивизия направлялась на пополнение войск Воронежского фронта. В связи с изменившейся обстановкой, дивизия до Воронежа не доехала. В бой 233-я стрелковая дивизия вступила на правом крыле Сталинградского фронта, переименованного позднее в Донской фронт. Командовал фронтом генерал Константин Константинович Рокоссовский. В середине сентября дивизия получила задачу – прорвать оборону противника и овладеть высотой, названной на военных картах «Синяя», и развивать наступление дальше на юг. Противник оказывал яростное сопротивление. В это горячее время много пришлось поработать саперам. Они выдвигались перед боевыми порядками, внимательно прощупывая каждый метр, обеспечивая безопасное движение нашим войскам. На личном счету Андрея Хатанзейского появились первые обезвреженные мины.

Герой Советского Союза

Возвратился в строй Хатанзейский, когда дивизия уже вместе с другими боевыми частями овладела Полтавой, подошла с боями к Днепру и освободила Кременчуг. Андрей, ещё не сняв бинтов с ран, активно включился в работу по обеспечению форсирования Днепра, вместе с саперами однополчанами демонстрировал ложную переправу на Днепре, а затем помогал пехоте быстро и без потерь переправиться через реку. Саперы отделения отличались в зимних боях по овладению городом Знаменка, а затем в летних боях в районе Кировограда, особенно при форсировании Южного Буга. В часы затишья Андрей часто вспоминал Клавдию Беляеву, милую черноглазую девушку, вместе с которой он учился в Мохченской средней школе. Их в один год призвали в армию. Клавдия все годы войны была зенитчицей, обеспечивала охрану Мурманского порта и Кировской железной дороги. Всю войну молодые переписывались. Клавдия Семёновна сохранила все письма любимого. Вот выдержки из писем Андрея.

29.04.1943 года. «Мы с фронта приехали, остановились в деревне… Лес сосновый да бурьян кругом. Уже всё поросло зелёной травой… Сижу и думаю о вас, золотых девушках, дремлю горьким сном и дышу вольным сосновым воздухом. Я нахожусь от Дона в пяти километрах, от Воронежа – в сорока. Клава, тебя я не забуду никогда…» 28.11.1943 год “… Пишу и думаю: придёт ли то время, когда мы вернёмся в своё село. Я сейчас писем не получаю ни от кого, кроме тебя… Вчера мы спали в доме, а ночью в дом попал снаряд. Убило 14 человек. Мы пока живы, остались пятеро…”

29.01.1944 год “… Новый год праздновал в пороховом дыму под разрывами снарядов – это тоже концерт. Война пройдёт, опять начнём жить в мирной обстановке и, может быть, придётся нам встретиться с тобой, если живы будем”.

25.02.1944 год “Как получишь письмо от любимой девушки, так сердце болит, как будто хочет лететь туда, в любимый родной край. Пишу письмо на «мягкой постели»: подо мной куча соломы да сырая мать-земля, с которой уже два года не расстаюсь ни на минуту… Я сейчас на фронте, бью немецкие полчища, очищаю Советскую Украину”.

24.11.1944 год “Давно уже на фронте. День и ночь гремит и дождит железным дождем… уже исполняется три года, как я ушёл из дома. Эти три года не забуду, если останусь живым. Я уже больше ведра крови пролил, пять раз был ранен, а домой писал, будто бы три раза. Во-первых, сообщаю о себе. Живу пока ничего, рана не зажила ещё. Во-вторых, сообщаю, что твой брат Александр погиб в боях с немецкими захватчиками. Клава, у нас, если останемся живыми, всё впереди. … Роем окопы и ложимся, а пройдёт час – до колена вода. И это ещё не всё. Ночью идёт железный дождь и гром стоит, смотришь кругом – кто перед смертью кричит маму или брата, или сестру. Здесь очень тяжело стало воевать… Я сейчас нахожусь на берегу Дравы, притока реки Дунай”. Без даты. «…Рана не зажила ещё… Сообщаю о том, что твой брат Александр погиб в боях с немецкими захватчиками… Если останемся живы, всё у нас будет впереди. Тогда будем гулять, петь песни, играть на гармошке… вновь увидимся…». Письма подвергались цензуре, поэтому многое было написано на коми языке.

В конце октября 1944 года 233-я дивизия заняла позиции на левом берегу реки Дунай в районе города Бездна. На противоположном берегу в районе крупного дунайского порта Батина предстояло завоевать плацдарм для дальнейшего наступления. В ночь на 7 ноября на правый берег Дуная, занятый противником, отправились саперы разведать инженерные укрепления и места для высадки пехотного десанта. На легкой лодочке они преодолели огневой вал и, ринувшись на берег, с ходу ворвались во вражеские укрепления, а через некоторое время на этом маленьком клочке земли высаживались и сразу же вступали в бой пехотные и артиллерийские подразделения 233-й дивизии и 12 корпуса Югославской народноосвободительной армии. В начале декабря 1944 года 11 бойцов 233-й дивизии за подвиги на Дунае были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них был и сержант Андрей Гурьевич Хатанзейский.

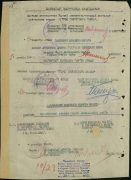

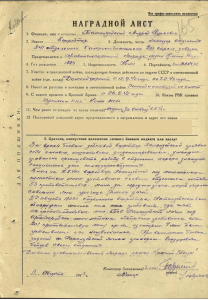

2 декабря 1944 г. Гвардии капитан Зюлковский в наградном листе написал: «Сержант Хатанзейский 6 ноября 1944г. первым на легкой лодке под руководством гвардии капитана Зюлковского переправился на правый берег р. Дунай в районе с. Батина под непрерывным и сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем разведал оборону противника и подходы для возможной высадки десанта. Первым за гвардии капитаном Зюлковским кинулся в атаку на противника, гранатами и автоматными очередями уничтожил заслон противника в количестве 8 человек. За вторую ночь первым десантом переправил 85 стрелков, 9 станковых пулеметов, 3 миномета с расчетом, 46 ящиков боеприпасов, а также в последующие разы руководил десантным катером, переправляющим материальную часть дивизии. За выдающиеся заслуги перед родиной и проявленные при этом доблесть и геройство достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

«…погиб командир отделения Хатанзейский…»

От дунайского порта Батина сержант Хатанзейский прошёл с боями до озера Балатон. Саперы прокладывали путь наступающим войскам по гористо-болотистой местности, изрезанной многочисленными притоками Дуная и Дравы, через густо минированные горные проходы, гати, объезды. Иной раз приходилось стремительно захватывать в тылу неприятеля и удерживать до подхода наших войск средства переправы через реки и каналы или же разрушать их, чтобы отрезать путь отступления врагу. Наши части в конце 1944 года вышли к озеру Балатон. Лишь в феврале 1945 года на подступах к Балатону наметился прорыв. Последняя яростная атака фашистских войск пришлась на 13 февраля 1945 года.

Ночь с 13 на 14 февраля саперы во главе с Хатанзейским провели в напряженной работе по разминированию занятых нашими войсками плацдармов. Но с этого задания подчиненные Хатанзейского вернулись без командира. Андрей Хатанзейский был смертельно ранен от разрыва мины. «При минировании на переднем крае,- сообщалось в боевом донесении дивизии,- от разрыва мин погиб командир отделения 341 ОСБ сержант Хатанзейский А.Г». В извещении о гибели Героя указывалось: командир отделения 341 ОСБ сержант Хатанзейский похоронен на северо-западной окраине поместья Единпуста, что в 8 км севернее с. Дег. Остальные погибшие в эту ночь воины дивизии, по архивным документам, были захоронены на окраине с. Яшланг. Во время тяжелых боев не хватало переводчиков, а наши командиры ориентировались на местности, зачастую используя немецкие, австрийские и румынские карты, на которых названия населенных пунктов звучали в других вариантах, то есть существенно отличались от венгерских. Иногда названия поселений и вовсе записывали на слух со слов военнопленных. Естественно, на русский лад. Так, в архиве имеется военная карта, где указаны населенные пункты Кирп-Яшланга и Единпуста. По мнению одного из исследователей, название «Кирп», отмеченное русскими на военной карте, произошло от слова «кирпичный».

Дело в том, что недалеко от этого селения находился кирпичный завод. Изучив документы архивного фонда, сопоставив инженерно-разведывательную карту и нынешнюю карту Венгрии, был сделан вывод: место, где был захоронен сержант Андрей Хатанзейский, ныне называется Кишланг. На это указывает и сохранившаяся в архиве карта, где отмечено место захоронения воина. В Кишланге имеется братская могила. Правда, по утверждениям исследователей, данные венгерской и российской сторон о числе захороненных там воинов сильно разнятся. А главное, не указаны фамилии солдат. В 1947 году в эту могилу были перезахоронены также и советские солдаты, которые до этого покоились около местной церкви. В предполагаемом месте захоронения Хатанзейского — возле дороги, около уже засохших каналов, ныне стоят хозяйственные ангары. То, что когда-то здесь были места военных захоронений, подтвердили и местные жители. По их словам, прах Хатанзейского могли перезахоронить в эту же братскую могилу. Но ведь могли и в другую! Официального подтверждения нет.

Указ о присвоении звания Героя Советского Союза был подписан 24 марта 1945 г. (посмертно).

_____________________________________________________________________________________

Учитель Андрея (Вокуев М. Н.),одноклассники (участники ВОВ Батманов А.Е. и Ануфриев А.Г., Хозяинова А.Е.), мать героя во время встречи с учащимися в 1967 г.

_________________________________________________________________________________________________________

Мы идем по следам героев, чтобы мир знал их имена.

А. Г. Хатанзейский – гордость и слава земли Коми – её сын, чей подвиг вошёл в летопись Отечества как пример беззаветной отваги и мужества. Память о его подвигах живёт в сердцах земляков!

_____________________________________________________________________________________

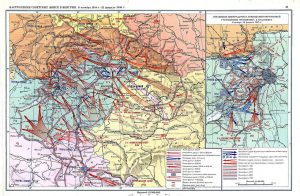

Андрею Гурьевичу Хатанзейскому было присвоено звание Героя Советского Союза в Батинской битве Будапештской наступательной операции.

Справка:

Будапештская наступательная операция (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.)

http://unkomi.ru/news/nash-gerojj-41/

Батинская битва Будапештской наступательной операции – совместные наступательные действия 57-й армии 3-го Украинского фронта Красной Армии и 51-й Воеводинской дивизии 12-го Воеводинского корпуса Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) против немецкого 68-го армейского корпуса 2-й танковой армии группы армий «Ф» и частей венгерской 2-й армии (c 13 ноября 3-й армии) в период с 7 по 29 ноября 1944 г. Происходила на правом берегу Дуная в районе хорватского с. Батина и к западу от населённого пункта Апатин. Батинская битва была самой крупной битвой Второй мировой войны на территории Югославии.

События Батинской битвы отражены в советской историографии как операция по форсированию реки Дунай и захвату плацдармов у Батины и Апатина (этап Апатин-Капошварской операции) войсками 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина с целью создания условий для наступления сил фронта в Будапештской стратегической наступательной операции.

Маршал Толбухин с югославским командованием перед Батинским сражением

Чтобы облегчить дальнейшие действия Красной Армии в направлении Вены и Будапешта, 51-я партизанская дивизия НОАЮ перешла левый берег реки Драва. Перед этими частями стояла задача захватить мосты и обеспечить переброску других частей через реку Дунай. В штаб-квартире 57 – й армии 3-го Украинского фронта командующий армией маршал Толбухин и командование НОАЮ решили выбрать с. Батина в качестве точки для переправы через реку Дунай. В качестве запасного участка они выбрали местность к западу от Апатина. Оба командира считали, что из-за крайне неблагоприятной и труднодоступной местности у Батины (широкие и затопленные реки, заболоченные места и почти отвесные скалы) противник не ожидает нападения на этом участке реки.

_____________________________________________________________________________________

Ход битвы

Первой разведывательной группе 12-й бригады Воеводины и 233-й дивизии 57-й армии удалось незамеченной форсировать Дунай в ночь с 9 на 10 ноября 1944 г. Они подошли к позициям противника на несколько метров и ждали там прибытия основных частей, посылая им сигналы. 11 ноября, незадолго до рассвета, два батальона 233-й дивизии и один батальон 12-й бригады при мощной поддержке советской артиллерии переправились через Дунай с рыбацкими лодками в район возле Батины и атаковали немецкие позиции. Во второй половине дня 11 ноября и в ночь с 11 на 12 ноября другие батальоны 12-й бригады были переброшены через Дунай и присоединились к тем частям, которые были переведены утром.

Около полудня 12 ноября 35-я дивизия СС при поддержке танков и 20 самолетов начала контратаку и к ночи сумела оттеснить 12-ю бригаду и 233-ю дивизию к западному краю Батины. Бои продолжились 13 ноября, когда 2-й батальон 7-й бригады был переброшен через Дунай, чтобы помочь находившимся там силам Красной Армии и НОАЮ.

Переправа советских войск у Батины

В течение ночи с 12 на 13 ноября советско-югославскую боевую группу плацдарма усилили рядом подразделений. К утру 13 ноября на плацдарме находились два полка 233-й дивизии и почти вся 12-я Воеводинская бригада, усиленные 31 артиллерийскими орудиями. В течение 14 ноября немцы продолжали штурм села при поддержке артиллерии и авиации, но их атаки были отбиты.

13 ноября командованию 57-й армии и 3-го Украинского фронта стало очевидно, что ввиду сильного сопротивления немцев, больших понесённых потерь и отсутствия незадействованных корпусных резервов, измотанные части первого эшелона 75-го стрелкового корпуса не смогут выполнить поставленную задачу по овладению к 15 ноября линией Тополе — Кнежеви-Виногради — Беле. Штабом 57-й армии было принято решение изменить план операции и ввести в бой части второго эшелона из состава 64-го стрелкового корпуса. Его командованию переподчинялась и 233-я дивизия 75-го корпуса, уже сражавшаяся на Батинском плацдарме. Корпусу была поставлена задача обеспечить прорыв немецкой обороны на направлении Батина — Змаевац и до 15 ноября овладеть линией Тополе — Кнежеви-Виногради. Для этого в бой срочно вводились 19-я и 113-я стрелковые дивизии, дислоцированные в районе Сомбора.

Измотанную и поредевшую 12-ю бригаду предстояло сменить свежей и пополненной 7-й Воеводинской ударной бригаде. Учитывая принятые немцами меры по укреплению своей обороны, штаб 57-й армии ускорил переброску в район Бездана 9-й артиллерийской дивизии.

Паромная переправа через Дунай

13 и 14 ноября полки 73-й гвардейской дивизии 64-го стрелкового корпуса и подразделения 7-й Воеводинской бригады переправлялись через Дунай и сразу с понтонов и лодок отправлялись в переднюю линию для отражения немецких контратак. Утром 14 ноября обстановка на плацдарме оставалась критичной. Немцы продолжали сильные контратаки, стремясь сбросить переправившиеся войска в Дунай. Начав боевые действия по расширению плацдарма, 73-я гвардейская дивизия и 7-я Воеводинская бригада встретили упорное сопротивление противника. В течение 14—15 ноября они продвинулись всего лишь на 1—1,5 км и к исходу 15 ноября были остановлены перед высотой 205 и железнодорожной станцией Батина. Части 233-й стрелковой дивизии и 12-й Воеводинской бригады, ослабленные предыдущими боями, также не имели значительного продвижения. К исходу 15 ноября дивизия вела бои на рубеже 600 м восточнее села Драж — северные скаты высоты 205.

15 ноября части 73-й гвардейской и 233-й дивизии отразили 12 контратак силою до батальона при поддержке 20—25 танков и авиации. Противник подтянул резервы и создал прочную оборону. Для расширения плацдармов необходимо было организовать наступление с прорывом подготовленной обороны противника.

К рассвету 16 ноября на плацдарм переправили оставшиеся стрелковые подразделения 233-й и 73-й дивизий, а также 7-й Воеводинской бригады. В этот день после четырёхдневных боёв была занята стратегически важная высота 169, известная как «Кровавый холм».

Бои в Батине

Полностью вновь овладеть Батиной частям 57-й армии и 51-й Воеводинской дивизии удалось только 19 ноября. После потери Батины и отхода на новую линию, штаб немецкого 68-го корпуса был вынужден перейти к обороне. Шестидневный штурм плацдарма завершился для немецких частей неудачей.

19 ноября части 57-й армии перешли в наступление с целью прорыва немецкой обороны.

с. Батина, ноябрь 1944 г.

К 22 ноября на правый берег перешли оставшиеся подразделения 236-й дивизии и 8-й бригады, а на следующий день, общим ударом всех своих сил 73-я дивизия совместно с 7-й бригадой 51-й дивизии овладели селом Змаевац, 8-я бригада заняла Моньорош, а 233-я дивизия — Драж. В этот же день, после артиллерийской подготовки с применением 1100 орудий и миномётов, 64-й и 75-й корпуса ввели в бой войска второго эшелона и приступили к взламыванию немецкой обороны. Оборона немцев была сломлена.

Таким образом, Апатинский плацдарм был расширен на 10 км по фронту и 5 км в глубину. От Батинского плацдарма его отделяли всего 2 км. Это поставило под угрозу фланг и тыл немецких частей, действовавших против Батинского плацдарма и вынудило их быстро отойти. Немцы были сбиты с выгодных позиций и отступали. Этим завершился второй этап битвы, по оценке югославского историка Младенко Цолича, ознаменовавший конец самых драматических боёв на плацдарме в Баранье, в которых советские и югославские солдаты противостояли наиболее сильным контрударам немецких войск в ходе Батинской операции.

25—29 ноября 1944 г. советские и югославские войска развивали наступление. В ночь на 29 ноября был штурмом взят важный промышленный центр г. Печ.

В этот же день приказом Верховного Главнокомандующего объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях при форсировании Дуная и прорыве обороны противника, в ходе которых были освобождены Батасек и другие города, а в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

_____________________________________________________________________________________

Итоги сражения

Следствием победного завершения сражения у Батины и Апатина стало создание условий для наступления 3-го Украинского фронта в Будапештской операции.

Документальный фильм «Батина, как это было»

В Батине расположено крупнейшее из захоронений советских воинов в Хорватии.

В ноябре 1947 г. в ознаменование третьей годовщины Батинской битвы на этом месте был воздвигнут памятник Красной Армии работы скульптора А. Аугустинчича. Архитектурные элементы выполнены из белого далматинского камня. Центральную часть памятника составляет монументальный обелиск (27 м), на вершине которого находится бронзовая восьмиметровая скульптура «Победа». На обелиске имеется надпись на сербохорватском языке: «Бойцам и офицерам героической Красной Армии, павшим в ноябре 1944 года в совместной борьбе против фашистских агрессоров. Захоронено 1297».

В 1976 г. был открыт Мемориальный комплекс «Батинское сражение», в который включены Музей памяти с двумя выставочными павильонами и Парк памяти.

Центральная скульптура Мемориального комплекса «Батинское сражение»

Бронзовая скульптурная группа монумента мемориального комплекса «Батинская битва», изображающая атакующих красноармейцев

Андрей Гурьевич Хатанзейский погиб 14 февраля 1945 г. в районе озера Балатон в дни подготовки Венской наступательной операции.

_____________________________________________________________________________________

Красная Армия у озера Балатон в феврале 1945 года

13 февраля 1945 г. Красная Армия взяла столицу Венгрии – г. Будапешт. Группировка германских и венгерских войск была полностью разгромлена и пленена. Однако уже 17 февраля 1945 г. Ставка ВГК поставила 2-му и 3-му Украинскому фронтам новую боевую задачу: провести Венскую наступательную операцию, разгромить германскую группу армий «Юг» и выйти к Южной Германии.

Подготовка к Венской наступательной операции шла полным ходом. Операция была назначена на 15 марта 1945 г.

Тем временем германское командование перебросило в Венгрию из Бельгии 6-ю танковую армию СС – лучшее германское танковое соединение, которое нанесло ряд поражений американским войскам в Арденнах.

Советская военная разведка сработала на «отлично». Выявление присутствия в Венгрии 6-й танковой армии СС было для советской разведки само по себе большой удачей. Оно означало, что противник вскоре перейдет в наступление с решительными целями. Но была решена и задача выявления направления главного удара противника.

Пристальное внимание А. Гитлера к Венгрии объяснялось тем, что к концу 1944 г. Германия лишилась нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов Румынии, выведенной Красной Армией из войны на стороне Германии. Единственные нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, оставшиеся в распоряжении Рейха, находились в австрийском Цистердорфе и на венгерской территории к юго-западу от Балатона в районе Надьканижа.

Кодовое наименование германской операции – «Весеннее пробуждение». Советское командование получило боевую задачу Ставки ВГК: отразить германское наступление, не прекращая подготовки к Венской наступательной операции.

Отражать наступление противника предстояло 3 Украинскому фронту под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина.

Силы сторон (к началу боёв, затем поступали пополнения, особенно в технике):

- Советские, болгарские, югославские войска – 400.000 солдат и офицеров; 400 танков и САУ; 6.800 артиллерийских орудий; 700 самолётов.

- Германские, венгерские войска – 431.000 солдат и офицеров; 877 танков и штурмовых орудий; 900 БТР; 5.600 артиллерийских орудий; 850 самолётов.

Германское командование решительно собиралось прорвать оборону советских войск, сбросить их в Дунай и вернуть Будапешт. Советское командование было настроено не менее решительно остановить вражеское наступление, отбросить германские и венгерские войска, не дать им никаких шансов.

Красная Армия в Венгрии

Книги, в которых рассказывается о А.Г. Хатанзейском

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т.2. – Москва, 1988.

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит читателей с краткими биографиями Героев Советского Союза. Это — первый труд подобного рода, основанный на документальных источниках. Труд разрабатывался Главным управлением кадров и Институтом военной истории Министерства обороны СССР. В нём широко использовались документы и материалы Президиума Верховного Совета СССР, Центрального архива Министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Советской Армии и Центрального военно-морского архива. Подбор фотографий осуществлялся Центральным музеем Вооружённых Сил СССР. Большой вклад в создание труда внесли кадровые органы видов Вооружённых Сил и родов войск, другие организации и учреждения. Авторский коллектив использовал также многочисленную историко-документальную и художественно-публицистическую литературу, рассказывающую о жизни и подвигах Героев Советского Союза, изданную в республиках, краях, областях. Изучались материалы периодической печати, статьи самих Героев Советского Союза. В целях более полной достоверности помещённых в труде биографий редакционная коллегия привлекла к их проверке и уточнению краевые, областные, городские и районные военные комиссариаты. Помощь была оказана также местными партийными органами и Советами народных депутатов. Во многих случаях возникала потребность в личных контактах, переписке с Героями Советского Союза, их родными и близкими.

_____________________________________________________________________________________

Книга памяти Республики Коми. Т.8 / составители В. М. Котельников, А. М. Калимова. — Сыктывкар, 1999.

Книга памяти Республики Коми. Т. 10 / составители В. М. Котельников, А. М. Калимова, А. А. Карпов. — Сыктывкар, 2004.

Книга памяти Республики Коми. Т. 12 / составители А. А. Карпов, О. А. Сергичева, Л. Н. Двинская. — Сыктывкар, 2013.

Данное издание – это книга-мемориал, своеобразный памятник участникам Великой Отечественной войны, уроженцам Республики Коми, призванным из Коми, либо жившим в республике после войны. В томá книги вошли имена воинов, погибших в боях, умерших от ран, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Отдельно представлены сведения о фронтовиках, вернувшихся с войны. В состав редколлегии вошли ветераны войны, работники Республиканского, городских и районных военкоматов, муниципальных образований, архивов, музеев, активисты-поисковики.

_____________________________________________________________________________________

Герои Советского Союза – воины инженерных войск. Книга вторая / Военно-исторический ордена Красной Звезды музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. – Ленинград, 1984.

В сборнике помещены краткие биографические очерки о воинах инженерных войск, удостоенных звания Героя Советского союза. Собранный научными сотрудниками отдела истории инженерных войск большой фактический материал позволил рассказать о жизненном и боевом пути героев, представляющих все рода войск и виды Вооруженных Сил СССР.

_____________________________________________________________________________________

Сердца и звезды. 2-е изд., доп. – Сыктывкар, 1971.

Настоящая книга является одной из тех, которые учат мужеству и беззаветной преданности Родине. В ней собраны очерки о Героях Советского Союза – наших земляках. Авторами их являются писатели и журналисты. Многие из них лично знали Героев, встречались с ними, с их друзьями, родными, знакомыми. О некоторых пришлось писать только на основе архивных документов. Им не удалось пройти по фронтовым дорогам до последних победных рубежей. Но это не умаляет значения свершенного ими. Память о живых и мертвых Героях, их ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны будут вечно служить примером верности долгу и вдохновлять на новые подвиги.

_____________________________________________________________________________________

Фотолетопись Республики Коми. Книга первая. 1921 – 1970 годы. – Сыктывкар, 2011.

_____________________________________________________________________________________

Александров, А. Н. Семнадцать золотых звезд. – Сыктывкар, 1984.

_____________________________________________________________________________________

Александров, А. Н. Звезды отважных. Наши земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Сыктывкар, 1991.

_____________________________________________________________________________________

Хатанзейский, Н. К. Люди Ижемского края. – Ижевск, 2014.

Автор книги решил собрать в одно издание заметки о знаменитых ижемцах. Книга состоит из нескольких частей. Отдельно идут очерки об участниках войны, учителях, работниках оленеводства; жителях, вложивших много сил в развитие промышленности, культуры, спорта.

_____________________________________________________________________________________