Герой Репортажа №44 – сержант пехоты Черепанов Сергей Михайлович

Черепанов Сергей Михайлович (1916 — 1944) – командир отделения 1249-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии 59-й армии Ленинградского фронта, сержант. Герой Советского Союза (1944).

Январь 1944 г. – отличился в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Со своим подразделением первым ворвался в дер. Поддубье Новгородской области и гранатой уничтожил пулемёт противника. Был ранен в грудь, но не покинул поле боя. После нескольких контратак фашистов в живых остался один. Метким огнём из автомата продолжал уничтожать захватчиков, наседавших со всех сторон. Когда закончились патроны, последней гранатой подорвал себя и окруживших его гитлеровцев.

Аудио «Сергей Михайлович Черепанов»: статья из книги Алексея Александрова «Звёзды отважных»

Родился 16 июля 1916 г. в дер. Пестово (ныне Великоустюгский район Вологодской области) в семье крестьянина. В 1931 г. как кулак был выслан в пос. Новый Бор Усть-Цилемского района Коми АССР. Работал маслоделом, на лесосплаве, на строительстве, с 1937 г. — в комендатуре пос. Новый Бор. В семье Черепанова росли три дочери, сын родился уже после ухода отца на фронт.

В Рабоче-крестьянской Красной Армии с июля 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах.

Отличился при прорыве блокады Ленинграда. 24 января 1944 г. командир отделения 1249-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии 59-й армии Ленинградского фронта сержант С.М. Черепанов со своим подразделением первым ворвался в дер. Поддубье Новгородского района Новгородской области и гранатой уничтожил пулемёт противника. Был ранен в грудь, но не покинул поле боя. После нескольких контратак фашистов Черепанов остался один, а его товарищи были убиты. Метким огнём из автомата он продолжал уничтожать захватчиков, наседавших со всех сторон. Когда закончились патроны, последней гранатой подорвал себя и окруживших его гитлеровцев. Похоронен в братской могиле в дер. Село-Гора (Новгородский район Новгородской области).

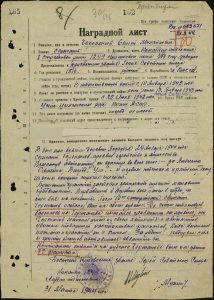

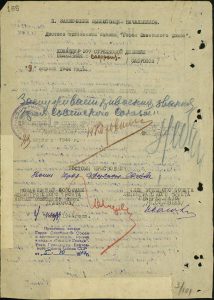

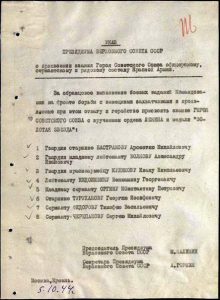

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Черепанову Сергею Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина.

5 февраля 1944 года приказом по 377-й стрелковой дивизии сержант Черепанов навечно зачислен в список взвода разведки 1249-го стрелкового полка.

Подробнее смотри: Интерактивная карта «Обелиск памяти»

г. Сыктывкар

– улица Черепанова (п.Седкыркещ)

Усть-Цилемский р-н

– памятник Герою Советского Союза С.М. Черепанову (п. Новый Бор)

– улица имени Сергея Михайловича Черепанова (п. Новый Бор)

– мемориальная доска С.М. Черепанова (п. Новый Бор)

– бюст Героя Советского Союза С.М. Черепанова (п. Новый Бор)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Документальный фильм ТК «Юрган» «Герои. История подвига. Сергей Черепанов»

_____________________________________________________________________________________

Видео «Памяти героев (Герой Советского Союза Черепанов С.М.)»

_____________________________________________________________________________________

Видео «Историческая реконструкция подвига Героя Советского Союза Сергея Черепанова» https://vk.com/video-80262825_456239050

_____________________________________________________________________________________

Герой Советского Союза Черепанов Сергей Михайлович: биография

Черепанов Сергей – известный герой Великой Отечественной войны. Совершенным подвигом он навсегда вписал своё имя в историю, став бессмертным образцом мужества и героизма. Даже по прошествии более семидесяти лет его ставят в пример подрастающему поколению. Молодой человек, не жалея себя, сражался с немецко-фашистскими оккупантами и в бою отдал жизнь за свободу своего народа.

В 1916 году в семье крестьян Вологодской губернии появился на свет Черепанов Сергей Михайлович. Дата рождения записана как 16 июля, однако некоторые историки считали это ошибкой архива. Семья жила неплохо, и поэтому Сергею не пришлось тяжело батрачить на полях, хотя он ежедневно помогал старшим в повседневных делах. В родной деревне Пестово он посещает местную школу и уходит, не окончив её.

В 1931 году семью отправляют в Новый Бор. Первое время, чтобы встать на ноги, Сергей работает маслоделом. Через четыре года решает заняться собственным образованием. Проходит курсы механизаторов. Благодаря полученным навыкам работает на лесозаготовочных предприятиях. Труд проходит в тяжелых условиях. Огромные деревья нередко падали на рабочих, что приводило к серьёзным повреждениям.

Через некоторое время Сергей отправляется на стройку. При этом он занимает весьма активную гражданскую позицию. В тридцать седьмом году, после выхода ряда новых законов, входит в состав местной комендатуры. Через два года он дослуживается до должности инспектора. А в сорок первом отвечает за склад горючесмазочных материалов.

Улица Центральная пос. Новый Бор. Начало 40-х годов.

Призыв в армию

Великая Отечественная война застала Сергея в селе Щельяюр, где он был в командировке. Вернувшись домой, он подал заявление в местный райвоенкомат о том, чтобы его зачислили добровольцем. Но ему отказали, так как спецпереселенцы числились неблагонадежными. Однако 22 июля 1942 г., когда на фронте велись самые тяжелые и изнурительные бои, Сергею Михайловичу вручили повестку. Все знавшие Черепанова уверены были, что на фронте он не спрячется за чужими спинами, обязательно проявит свою удаль и отвагу. Так и произошло.

В тяжелейших условиях проходила подготовка новобранцев. Черепанов Сергей более года обучался, а также служил в тылу.

В январе 1943-го его перебросили на фронт. В это время разыгралась драматичная битва за Ленинград.

Осада города

К Ленинграду нацистские войска вышли ещё в сорок первом году. По замыслу Гитлера, город должен был быть взят максимум до исхода зимы. Его планировалась уничтожить, а всю часть севернее реки Невы отдать Финляндии. Чтобы захватить огромную агломерацию, гитлеровцы собирались установить плотную блокаду и планомерно уничтожать защитников огнём артиллерии и авиации. Но уже осенью первого года войны немецкое наступление увязло в плотных оборонительных порядках красноармейцев. Однако через короткое время к городу перебросили подкрепления. Началась длительная блокада. В городе практически сразу начался голод. Фашисты разбомбили амбары и склады с продовольствием.

В блокадном Ленинграде

В 1942 году Черепанов Сергей Михайлович прибывает под Ленинград. Природная смелость и проворство позволили ему стать разведчиком. Осенью ему вверяют целое подразделение. Перед бойцами ставятся разнообразные сложные задачи. Плотные нацистские ряды не позволяют и на несколько километров подойти к их укреплениям. Однако отряд Сергея Михайловича неизменно выполняет задачи командования.

В это время в комсомол Ленинградской области вступает новый член – Черепанов Сергей Михайлович. Фото парня опубликовали в местной газете. Через несколько дней он получил ранение в бою.

Возвращение на фронт

Черепанов Сергей вновь прибыл на фронт в январе сорок третьего. В это время бои за город осуществлялись силами Волховского и Ленинградского фронтов. Сергей сражался на обоих. На тот момент наравне со Сталинградом тут шли наиболее интенсивные бои. Советское командование стремилось во что бы то ни стало прорвать блокаду, а нацистское – сравнять город с землёй. Гитлер был одержим идеей взятия древней русской столицы. Помимо немцев в боях участвовали также финны, итальянцы и испанские добровольцы. Именно в сорок третьем они узнали ярость советской зимы. Не привыкшие к холоду южане с трудом передвигались и были чрезвычайно подавлены.

Советские разведчики регулярно нападали на обозы и уничтожали припасы оккупантов. Разведчики Черепанова всегда действовали на свой страх и риск. О многих событиях Сергей рассказывал своей жене и дочерям в письмах. В траншеях под Ленинградом сержант узнал о рождении сына Коли, о котором долго мечтал.

Наступление

В середине января началась заранее подготовленная операция. Морозным утром двенадцатого января нацистские позиции содрогнулись от мощнейшей атаки советской артиллерии. Два часа гаубицы, миномёты, системы залпового огня сравнивали позиции гитлеровцев с землей. После этого две ударные армии ринулись в бой. В первый же день им удалось смять нацистов и отбросить их на несколько километров. Ситуация развивалась очень быстро. Немцы перебросили все резервы. Жаркие сражения шли пять дней. К исходу восемнадцатого января советские армии соединились, тем самым открыв дорогу на Ленинград. В город тут же стали отправлять продовольствие. Однако это вовсе не означало полного снятия блокады. Гитлеровцы по-прежнему контролировали близлежащие территории и вели бесконечные обстрелы города. Артиллерия противника доставала до всех районов города. Ситуации была таковой, что на многих улицах ставились таблички, обозначавшие более опасную сторону улицы в случае обстрела. Немцы стали строить оборонительные заграждения до двадцати метров вглубь и очень плотные.

Немецкая артиллерия на подступах к Ленинграду

Январский гром

На январь сорок четвёртого года Ставка Главнокомандующего задумала масштабное наступление с целью полного снятия блокады. Немецкое командование знало об этом и укрепило оборону. Четырнадцатого января началась знаменитая операция «Январский гром». После артподготовки советские войска начали наступление на линии фронта в семнадцать километров. Уже в первые дни им удалось добиться значительных успехов. В ходе «Январского грома» красноармейцы должны были занять село Поддубье, которое нацисты превратили в укреплённый пункт.

До начала масштабного наступления в деревню вошли разведчики. Командир отделения Черепанов Сергей Михайлович лично руководил операцией. Как только красноармейцы ступили в деревню, по ним открыли огонь из пулемёта. Первый дом являлся пулемётным гнездом. Войти в Поддубье, не проходя мимо этого дома, было невозможно. Черепанов подобрался к зданию и метко бросил гранату в окно, уничтожив засевших там нацистов. Однако до этого им всё же удалось ранить командира.

Несмотря на кровотечение, Сергей решил продолжать бой. Группа разведчиков окопалась и стала поджидать немцев.

Реконструкция боя

Подвиг

Гитлеровцы предприняли несколько безуспешных контратак. Все они были остановлены горсткой советский воинов, которых было в несколько раз меньше. Чтобы подавить сопротивление, противник бросил все свои силы, в том числе и тяжелую технику. Видя свои потери и упорное сопротивление советских солдат, фашисты подумали, что до них дошло масштабное наступление. Бой продолжался несколько часов. Один за другим все разведчики погибли. Черепанов остался один. При этом был серьёзно ранен. Тем не менее, он в одиночестве продолжал вести бой. У него был автомат и несколько гранат. Метко стреляя, он продолжал отбивать атаки противника. Земля вокруг командира усеялась трупами гитлеровцев. Через некоторое время патроны закончились. Тогда Сергей выдернул чеку из гранаты и стал поджидать врагов. Когда немцы приблизились к Черепанову, он взорвал гранату, убив себя и окруживших его гитлеровцев.

Смерть героя

Подвиг разведчиков дал возможность начать наступление. Когда советские войска вошли в город, они увидели шокирующую картину – возле мёртвых красноармейцев лежали горы трупов. За Сергея немцы заплатили семьюдесятью двумя жизнями. За этот подвиг командира посмертно представили к наивысшей награде. Черепанов Сергей Михайлович, Герой Советского Союза, навсегда зачислен в разведку 1249-го полка.

https://fb.ru/article/250076/geroy-sovetskogo-soyuza-cherepanov-sergey-mihaylovich-biografiya

Справка:

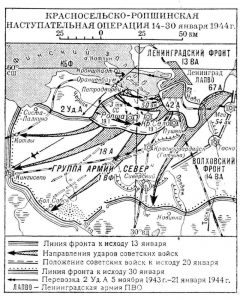

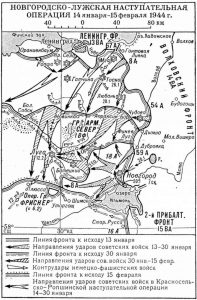

Ленинградско-Новгородская операция / Первый сталинский удар (14 января — 1 марта 1944 г.) — стратегическая наступательная операция советских войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, осуществленная во взаимодействии с Балтийским флотом и авиацией дальнего действия с целью разгрома немецкой группы армий «Север», полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области.

Первый этап сражения

Ленинградский фронт. Войска Ленинградского фронта (ЛФ) проводили Красносельско-Ропшинскую операцию в целях окружения и разгрома немецкой группировки (3-й танковый корпус «СС» и 50-й армейский корпус) в районе Петергоф, Красное Село и Ропша.

В последующем предусматривалось основными силами развивать наступление на Кингисепп, а частью сил — на Красногвардейск и Мгу. Немцы, опираясь на сильную оборону, оказали яростное сопротивление. Советские войска за три дня наступления продвинулись не более чем на 10 км, прогрызая оборону врага и неся большие потери. Только после трёх дней упорных боев 2-я ударная армия прорвала тактическую оборону врага южнее Ораниенбаума. В последующие дни наши войска развивали наступление. Немецкое командование бросило для ликвидации прорыва тактические, а затем и оперативные резервы, но не смогло снять угрозу окружения войск 18-й полевой армии. 17 января немцы начали отводить войска из района Красного Села.

19 января командование 42-й армии бросило в атакую второй эшелон армии (усиленный стрелковый корпус) и подвижную группу. В итоге оборона немцев была прорвана. Немцы стали отходить под прикрытием арьергардов.

К 20 января войска 2-й ударной и 42-й армий соединились и освободили от противника Ропшу и Красное Село. Не успевшие отступить немецкие части были уничтожены или пленены. Годами скапливавшаяся в районе Ленинграда осадная техника стала советскими трофеями. 21 января немецкое командование начало отвод войск из мгинского выступа. Обнаружив отступление гитлеровцев, 67-я армия ЛФ и 8-я армия ВФ начали наступление и уже к вечеру 21 января заняли Мгу.

Основной задачей фронта стало освобождение Красногвардейска. Затем планировалось силами 2-й ударной и 42-й армии развить наступление в направлении Кингисеппа и Нарвы. 24 января советские войска заняли города Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск.

Советские солдаты ведут бой в г. Пушкине, 21 января 1944 г.

Части 67-й армии овладели 28 января Вырицей, а 30 января — Сиверским. К концу января 1944 г. главные силы ЛФ, действовавшие на кингисеппском направлении, продвинулись на 60–100 км от Ленинграда, вышли на рубеж р. Луга, на некоторых участках преодолели её и захватили плацдармы на другом берегу. Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады. 27 января 1944 г. во второй столице СССР был дан салют в честь доблестных советских войск, освободивших Ленинград от немецко-фашистской блокады.

В освобождённом Ленинграде

Волховский фронт. Одновременно с войсками Ленинградского фронта в наступление 14 января перешли войска 59-й армии Волховского фронта (ВФ). Войска ВФ начали Новгородско-Лужскую операцию с целью уничтожения новгородской группировки вермахта и освобождения Новгорода. Затем планировалось, развивая успех в западном и юго-западном направлениях, освободить г. Луга и отрезать пути отхода вражеских войск в сторону Пскова.

Войска ВФ также встретили сильное сопротивление врага. В условиях плохой погоды авиация не смогла поддержать наступающие войска, а артиллерия не могла вести прицельны огонь. Внезапная оттепель мешала движению танков, ледяные поля превратились в море грязи. Главные силы 59-й армии завязли в обороне врага. Более успешно наступала вспомогательная южная группа войск, форсировавшая по льду оз. Ильмень.

16 января в районе Чудово — Любань в наступление перешли части 54-й армии. Её удар позволил сковать значительные силы немецкой армии и поставил 26-й армейский корпус под угрозу окружения. Немцы начали отвод войск из мгинского выступа.

Несколько дней кипели упорные бои. Войска 59-й армии при поддержке артиллерии и авиации прогрызали позиции противника. Низкие темпы наступления (5 – 6 километров в сутки) не позволили быстро взломать оборону врага и окружить немецкую группировку. Немцы имели возможность маневрировать силами, перебрасывать их с неатакованных участков. 18 января в сражение был введен второй эшелон 59-й армии — усиленный стрелковый корпус. Немцы, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления и опасаясь окружения новгородской группировки, начали отводить войска из района Новгорода на запад. В итоге удалось взломать главную полосу оборону немцев, как севернее, так и южнее Новгорода. 20 января части 59-й армии освободили Новгород, окружили и уничтожили западнее города несколько отдельных групп противника.

Красное знамя над Новгородом

После освобождения Новгорода войска ВФ продолжали наступление на Лугу. Немецкое командование смогло оперативно усилить лужскую группировку, спасая значительные силы 18-й армии от окружения. Немцы понесли серьёзные потери, особенно в технике, однако сумели, отходя от одного рубежа к другому, успешно используя арьергарды, спасти армию от окружения и сохранить большую часть её боевого потенциала. Поэтому части 59-й армии не смогли к концу января с ходу взять Лугу, как это планировалось Ставкой. Левофланговые части 59-й армии перехватили железную дорогу Ленинград — Дно и шоссе Луга — Шимск, а также очистили от гитлеровцев северное побережье озера Ильмень и вышли к окраинам Шимска. Правый фланг ВФ освободил Мгу, Тосно, Любань, Чудово, очистили от немцев Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское шоссе.

Таким образом, к 30 января армии ВФ, преодолев с тяжелыми боями 60-100 км, оказались перед сильным оборонительным рубежом противника на р. Луга. На этом первый этап Новгородско-Лужской операции был завершен.

2-й Прибалтийский фронт. Войска 2-го Прибалтийского фронта (2ПФ) атаковали 16-ю немецкую армию ещё 12 января 1944 г. Командование фронта плохо подготовились к операции, оборону врага не изучили. Всё это предопределило низкие темпы наступления.

В итоге наступление 3-й ударной, 6-й и 10-й гвардейских и 22-й армий развивалось крайне медленно и с большим трудом. Войска фронта приостановили наступление и начали перегруппировку сил. Тем не менее, неудачное наступление 2ПФ сковало силы 16-й немецкой армии, что способствовало успеху ЛФ и ВФ под Ленинградом и Новгородом.

Немецкие солдаты на привале во время отступления под Ленинградом в январе 1944 г.

Второй этап сражения

В начале февраля 1944 года советские войска продолжили наступление в направлениях на Нарву, Гдов и Лугу. 1 февраля войска 2-й ударной армии ЛФ форсировали Лугу и взяли Кингисепп. Развивая успех, наши войска вышли к р. Нарва и захватили на противоположном берегу два плацдарма. Затем шли бои за их расширение.

На подступах к Нарве немцы остановили прорыв Красной Армии. Войска 2-й ударной армии были усилены 124-м стрелковым корпусом из резерва фронта и перегруппировав силы, вновь пошли в атаку. Яростные бои продолжались до конца февраля 1944 г., но нашим войскам удалось только расширить плацдарм. Прорвать немецкую обороны и взять Нарву не удалось. Упорная битва в районе Нарвы была продолжена в марте – апреле 1944 г.

В начале февраля 42-я армия ЛФ форсировала р. Лугу и вышла в район Гдова. 4 февраля был освобожден Гдов. 12 февраля после упорных боев наши войска освободили Лугу, и к 15 февраля преодолели лужский оборонительный рубеж противника. Ленинградская область была освобождена, немцы отброшены в Прибалтику.

Вступление советских войск в Лугу

После этого Волховский фронт, по указанию Ставки был расформирован. Его армии с 15 февраля были переданы в состав ЛФ и 2ПФ.

В это же время войска 2ПФ вели наступательные действия к югу от оз. Ильмень с целью захвата переправ на р. Великая и совместно с левым крылом ЛФ разгрома вражеских войск в районе Острова. 18 февраля 1-я ударная армия взяла Старую Руссу. К концу 26 февраля советские армии очистили от гитлеровцев железную дорогу Луга – Дно – Новосокольники.

К концу месяца наши войска прошли на псковском и новоржевском направлениях до 180 км и вышли к Псковско-Островскому укрепленному району и южнее его – на линию Новоржев, Пустошка. Но для дальнейшего развития наступательной операции советские армии уже не располагали необходимыми силами и средствами.

Немцы смогли отвести главные силы 16-й армии и часть 18-й армии на заранее подготовленный рубеж обороны, подтянуть резервы. Они оказали мощное и умелое сопротивление, отбивая советские удары, постоянно контратакуя. Советское командование совершило ряд ошибок: разведка, организация, управление, взаимодействие. Наши войска полтора месяца вели непрерывные, кровавые бои, понесли серьёзные потери. Мешала лесисто-болотистая местность, дорог было мало, началась весенняя распутица, условия погоды были неблагоприятными – постоянные оттепели, метели, туманы. Нужно было подтянуть тылы, пополнить и перегруппировать войска.

Поэтому по указанию Ставки 1 марта 1944 г. Ленинградский и 2-й Прибалтийский фронты перешли к обороне и стали готовить новые наступательные операции.

Итоги

В результате Ленинградско-Новгородской стратегической операции Красная Армия прорвала мощную оборону врага и отбросила его от Ленинграда на 220 – 280 км. Советские воины освободили от гитлеровцев почти всю Ленинградскую, Новгородскую области, часть Калининской и вошли на территорию Эстонской республики. Были созданы условия для начала освобождения Прибалтики и Карелии, будущего разгрома фашистской Финляндии.

Немецкая группа армия «Север» понесла серьёзное поражение: было разгромлено до 30 германских дивизий. Первый сталинский удар не позволил немецкому командованию использовать войска группы армий «Север» на южное направление, где в это время развивалась Днепровско-Карпатская стратегическая операция.

«Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы. Две железобетонные арки символизируют кольцо блокады, разрыв между ними — Дорогу жизни.

_____________________________________________________________________________________

Видео «10 Сталинских ударов. Ленинградско-Новгородская операция»

Книги, в которых рассказывается о С.М. Черепанове

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т.2. – Москва, 1988.

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит читателей с краткими биографиями Героев Советского Союза. Это — первый труд подобного рода, основанный на документальных источниках. Труд разрабатывался Главным управлением кадров и Институтом военной истории Министерства обороны СССР. В нём широко использовались документы и материалы Президиума Верховного Совета СССР, Центрального архива Министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Советской Армии и Центрального военно-морского архива. Подбор фотографий осуществлялся Центральным музеем Вооружённых Сил СССР. Большой вклад в создание труда внесли кадровые органы видов Вооружённых Сил и родов войск, другие организации и учреждения. Авторский коллектив использовал также многочисленную историко-документальную и художественно-публицистическую литературу, рассказывающую о жизни и подвигах Героев Советского Союза, изданную в республиках, краях, областях. Изучались материалы периодической печати, статьи самих Героев Советского Союза. В целях более полной достоверности помещённых в труде биографий редакционная коллегия привлекла к их проверке и уточнению краевые, областные, городские и районные военные комиссариаты. Помощь была оказана также местными партийными органами и Советами народных депутатов. Во многих случаях возникала потребность в личных контактах, переписке с Героями Советского Союза, их родными и близкими.

_____________________________________________________________________________________

Книга памяти Республики Коми. Т.8 / составители В. М. Котельников, А. М. Калимова. — Сыктывкар, 1999.

Книга памяти Республики Коми. Т. 10 / составители В. М. Котельников, А. М. Калимова, А. А. Карпов. — Сыктывкар, 2004.

Книга памяти Республики Коми. Т. 12 / составители А. А. Карпов, О. А. Сергичева, Л. Н. Двинская. — Сыктывкар, 2013.

Данное издание – это книга-мемориал, своеобразный памятник участникам Великой Отечественной войны, уроженцам Республики Коми, призванным из Коми, либо жившим в республике после войны. В томá книги вошли имена воинов, погибших в боях, умерших от ран, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Отдельно представлены сведения о фронтовиках, вернувшихся с войны. В состав редколлегии вошли ветераны войны, работники Республиканского, городских и районных военкоматов, муниципальных образований, архивов, музеев, активисты-поисковики.

_____________________________________________________________________________________

Сердца и звезды. 2-е изд., доп. – Сыктывкар, 1971.

Настоящая книга является одной из тех, которые учат мужеству и беззаветной преданности Родине. В ней собраны очерки о Героях Советского Союза – наших земляках. Авторами их являются писатели и журналисты. Многие из них лично знали Героев, встречались с ними, с их друзьями, родными, знакомыми. О некоторых пришлось писать только на основе архивных документов. Им не удалось пройти по фронтовым дорогам до последних победных рубежей. Но это не умаляет значения свершенного ими. Память о живых и мертвых Героях, их ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны будут вечно служить примером верности долгу и вдохновлять на новые подвиги.

_____________________________________________________________________________________

Фарутин, Н.С. Продолжение подвига. – Вологда, 2004.

Статья из книги «Продолжение подвига»:

Подвиг на новгородской земле: Черепанов Сергей МихайловичЗвание

Героя Советского Союза сержанту Черепанову Сергею Михайловичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 5-го октября 1944 года.В начале шестидесятых годов коллега по газете Северной магистрали из Инты прислал вырезку из газеты «Красное Знамя» республики Коми. В ней говорилось о строительстве памятника Герою Советского Союза С.М. Черепанову в поселке Новый Бор. Из нее я узнал, что герой войны на Север прибыл из Великоустюгского района Вологодской области.На запрос подтвердили, что юноша действительно родился на устюгской земле в деревне Пестово в 1916 году, что после окончания семилетки, в 1932 году, перебрался с родителями на новое место жительства в устье реки Печоры, в строящийся совхозный поселок Коми АССР, где и работал до армии. Так в моем блокноте появилось имя нового Героя Советского Союза, вологжанина. Вскоре я знал многое из его жизни в мирное и военное время, о совершенном им подвиге….Сергей Черепанов и его дружок Сима Журавлев первыми откликнулись на предложение руководства совхоза создать агитбригаду. И когда в новом клубе шла репетиция, самодеятельные артисты пели: «Если завтра война…».Никто из ребят не знал, что она уже не завтра, а сегодня ночью пришла на нашу землю. В мае сорок второго юноша добровольцем ушел на эту проклятую войну.Попал он не на фронт, как настаивал, а в Вологду, в 193 запасной полк. Учился в полковой школе. Но получить сержантское звание не успел. Осенью второго военного года его отправили на Волховский фронт. Попал он в лыжный батальон 327-й дивизии.Боевое крещение Сергей получил при прорыве Ленинградской блокады в январе сорок третьего. К тому времени он уже командовал отделением. Полученное здесь тяжелое ранение надолго его вывело из строя. Но Черепанова, как и его бойцов, радовало, что наши войска по всему фронту вели наступление, а в Ленинграде снова задымили трубы его заводов, пошли трамваи, что врагу все трудней становится удерживать в своих руках захваченные земли.После лечения Черепанов снова на фронте. Домой он жене писал: «Некогда сейчас, Настя. В другой раз больше напишу. Я жив, здоров. Береги семью. Уже недолго осталось. Скоро освободим русскую землю от нечисти, погоним фашистов отовсюду…». Это письмо сержанта было последним.Дивизия, в которой воевал Черепанов, с тяжелыми боями прорывалась к Новгороду, не давая врагу ни минуты передышки. Особенно жестокие бои разгорелись за деревню Поддубье. Враг цеплялся за каждый дом. Первым поднял в атаку своих бойцов Черепанов, ворвались на окраину села и заняли оборону.Вот здесь, на новгородской земле, и совершил свой беспримерный подвиг наш земляк. Когда группа Черепанова ворвалась в деревню и закрепилась на ее окраине, фашисты, имея преимущество, решили захватить русских в плен и атаковали с трех сторон. Сержанту удалось уничтожить один пулемет противника, но немцы отрезали его от основной группы. Он, раненый остался один на один с врагом и отбивал атаки. Расстреляны последние патроны, в руках осталась единственная граната. Что случилось потом, прочитаем в наградном листе Черепанова, подписанном командиром 1249 полка 377-й дивизии гвардии полковником Мухиным: «Когда кончились патроны и гранаты, Черепанов с криком «За Родину!» подорвал себя и группу немцев».«Так геройски погиб коммунист сержант Черепанов», – напишет позже в книге «Освобождение Новгорода» генерал-лейтенант Лебедев.Когда наши выбили фашистов из деревни, то на месте, где погиб сержант, оказались десятки вражеских трупов. Об этом подвиге более подробно сообщила фронтовая газета: «Семьдесят два трупа врага насчитали товарищи, пришедшие на помощь, после схватки…». Как видим, дорого отдал свою жизнь наш земляк. За этот подвиг Черепанову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя навечно зачислено в списки 1249-го стрелкового полка.Память о героических делах Черепанова и бойцов его отделения бережно хранят новгородцы. В селе Поддубье на братской могиле установлен памятник освободителям. Не забыт герой и в Новом Бору, где жил и работал, откуда ушел на фронт. В центре поселка около клуба, в котором любил бывать Сергей, установлен его бюст. На доме, где он жил, висит мемориальная доска. Одна из улиц носит имя Сергея Михайловича.Молодые лиственницы, посаженные много лет назад новоборцами на пустыре, окрепли, вытянулись к солнцу, каждый год, выбрасывая новые побеги. Дети Черепанова давно его переросли. Дочь лечит людей, сын стал авиационным техником. В отчем доме его рядом с фотографией детей и отца положена книга, присланная в подарок семье героя ленинградцами. Она называется «Твои герои, Ленинград».В этой книге мы видим и знакомое лицо Сергея Михайловича Черепанова, уроженца Великоустюгского района, одного из многих вологжан, которые в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. Бессмертен их удел. Они отдали свою жизнь за Родину, за Россию. Вечная им слава!

_____________________________________________________________________________________

Фотолетопись Республики Коми. Книга первая. 1921 – 1970 годы. – Сыктывкар, 2011.

_____________________________________________________________________________________

Александров, А. Н. Семнадцать золотых звезд. – Сыктывкар, 1984.

_____________________________________________________________________________________

Александров, А. Н. Звезды отважных. Наши земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Сыктывкар, 1991.

_____________________________________________________________________________________

Буров, А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. – Л., 1970.

Автор – подполковник запаса А.В. Буров – собрал богатый фактический материал о сотнях героев, награжденных Золотой Звездой в боях за город Ленина.

_____________________________________________________________________________________

Натыкин, В. Помните их имена. Заметки о Героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в боях против фашист. захватчиков на Новгородской земле // [Предисл. И. Н. Вязинина] – Новгород, 1981.

_____________________________________________________________________________________

Герои Вологодчины : энцикл. словарь биографий. – Вологда, 2015.

В издании собраны сведения о полных Георгиевских кавалерах, Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, Героях Российской Федерации из Вологодской области.

_____________________________________________________________________________________

Освобождение Новгорода. 25 лет / составители П. Лукницкий, В. Харькова. – М., 1969.

Сборник подготовлен к 25-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в ходе Новгородско-Лужской операции 14-20 января 1944 г. На его страницах – воспоминания военачальников, руководивших операцией, командиров воинских и партизанских подразделений, очерки о героях, совершивших подвиги в боях на Новгородской земле, документы времен Великой Отечественной войны, художественные произведения. Также опубликованы статьи и материалы по послевоенному восстановлению города. Сборник иллюстрирован фотографиями, в том числе редкими.

_____________________________________________________________________________________